月经不调是困扰全球约30%女性的常见问题,其背后可能隐藏着激素失衡、疾病信号甚至生育隐患。作为调节月经周期的关键激素之一,黄体酮的合理应用为众多患者提供了治疗新思路。其疗效与风险并存的特点,更需要科学认知和规范使用。

黄体酮是卵巢黄体分泌的天然孕激素,通过与子宫内膜的相互作用完成对月经的精准调控。在排卵后,黄体酮水平升高促使子宫内膜进入分泌期,为受精卵着床创造良好环境。若未受孕,黄体酮撤退引发子宫内膜脱落,形成规律月经。

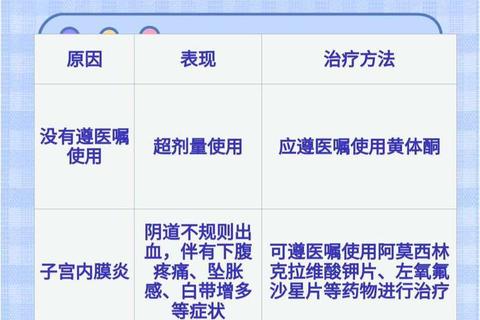

对于月经不调患者,黄体酮通过以下机制发挥作用:

1. 补充孕激素不足:当黄体功能不全导致孕酮水平低下时,外源性补充可恢复子宫内膜正常生长-脱落周期

2. 诱导撤退性出血:通过模拟自然月经周期中的激素波动,帮助长期闭经患者重建月经规律

3. 调节下丘脑-垂体-卵巢轴:在特定病理状态下(如多囊卵巢综合征),辅助恢复激素平衡

黄体酮的疗效与病因密切相关,需严格把握适应症:

| 适用类型 | 作用特点 | 典型症状 | 治疗方案 |

||-|--||

| 黄体功能不足 | 缩短黄体期,周期<21天 | 经前点滴出血、周期紊乱 | 排卵后连续用药10-14天 |

| 无排卵性闭经 | 缺乏周期性激素波动 | 闭经>3个月 | 周期性用药(5-10天)诱导撤退性出血 |

| 多囊卵巢综合征 | 孕酮缺乏导致子宫内膜持续增生 | 月经稀发、经量过少 | 每3个月诱导撤退性出血 |

| 围绝经期月经紊乱 | 卵巢功能衰退引发激素失衡 | 经期延长、经量波动 | 与雌激素序贯用药 |

禁忌人群:存在血栓病史、未确诊的出血、严重肝功能障碍、激素依赖性肿瘤及对药物成分过敏者需绝对禁用。

1. 营养支持:增加维生素B6(增强黄体功能)、维生素E(改善卵巢血流)及ω-3脂肪酸摄入

2. 压力管理:每日冥想15分钟可降低皮质醇水平23%,改善激素平衡

3. 运动处方:每周3次中等强度有氧运动(如快走、游泳)调节内分泌

4. 监测工具:使用经期追踪APP记录基础体温、出血模式,为医生调整方案提供依据

1. 连续3个月周期紊乱或闭经超6周

2. 用药后仍出现:

3. 备孕1年以上未孕伴月经异常

4. 40岁以上女性新发月经紊乱

月经不调的规范治疗需要医患共同决策。黄体酮作为重要治疗手段,其成功应用建立在精准诊断、个体化方案和全程监测基础上。建议患者建立治疗档案,记录用药反应、月经变化及检查数据,这将为疗效评估提供关键依据。记住,任何药物都不能替代对根本病因的探究,及时就医才是守护生殖健康的第一道防线。