婴幼儿脑瘫的早期识别是改善预后的关键。数据显示,约70%的脑瘫患儿在1岁后才被确诊,而出生3个月内接受干预的治愈率可提升至98%。作为家长,掌握以下警示信号能帮助孩子在黄金康复期获得有效治疗。

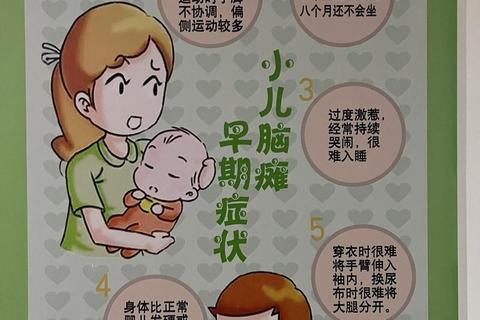

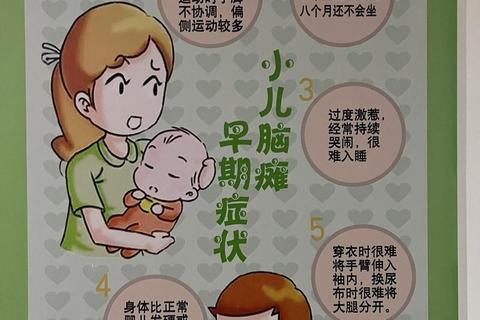

一、十大早期警示信号

1. 异常肌肉张力

低肌张力:婴儿身体松软如布娃娃,抱时头部无法竖立,4个月仍不能抬头。

高肌张力:肢体僵硬,换尿布时双腿难以分开,常出现“剪刀腿”姿势。

2. 运动发育滞后

3个月:不会主动踢腿,仰卧时双腿呈“青蛙状”而非交替运动。

6个月:无法翻身,双手持续握拳,拇指内收。

9个月:无法独坐,爬行时仅靠腹部拖行。

3. 姿势不对称

头部总偏向一侧,肢体活动左右差异明显,如仅用单侧手抓物。

4. 原始反射异常

觅食反射、抓握反射等未随月龄消失,如4个月后仍紧握拳头。

5. 进食困难

吸吮无力,频繁呛奶,咀嚼时舌头外推食物,常伴随流涎。

6. 感官反应迟钝

3个月后对声音无转头反应,视线无法追踪移动物体。

7. 异常哭闹与睡眠

持续哭闹难以安抚,睡眠时间短且易惊醒,可能伴随肢体颤抖。

8. 发育里程碑延迟

1岁后无法站立,18个月不会行走,且步态异常(如踮脚、交叉步)。

9. 面部与口腔异常

频繁吐舌、流涎,哭时嘴型不对称,无法完成吹气动作。

10. 伴随性神经症状

癫痫发作、斜视、听力障碍等合并症需高度警惕。

二、科学解析:病因与高危因素

1. 三大致病阶段

产前:母体感染(如巨细胞病毒)、妊娠高血压、遗传代谢病。

围产期:早产(<37周)、低体重(<2500g)、重度窒息或颅内出血。

产后:新生儿脑膜炎、核黄疸、外伤导致的缺氧性脑损伤。

2. 高危人群筛查

早产儿、多胞胎、出生时阿普加评分<7分者需定期接受全身运动评估(GMs),该技术通过录像分析婴儿自发运动模式,预测脑瘫准确率达95%。

三、诊断与干预策略

1. 医学诊断流程

初步筛查:通过新生儿20项神经行为测定(NBNA)评估肌张力、反射等。

影像学检查:MRI可检测脑白质损伤、脑室扩大等结构性异常,优于CT。

动态随访:高危儿需在3、6、9月龄进行发育商(DQ)测试,监测运动与认知发展。

2. 家庭观察法

抓握测试:将玩具置于婴儿中线位置,观察是否双手交替抓取。

支撑反应:扶腋下悬空时,正常婴儿会屈髋蹬腿,脑瘫患儿下肢僵直。

3. 康复黄金期干预

0-6个月:以被动关节活动、触觉刺激为主,配合水疗改善肌张力。

6-12个月:引导爬行训练,使用楔形垫纠正异常姿势,结合语言认知刺激。

家庭辅助:每日进行10分钟“飞机抱”训练,增强颈部与躯干控制力。

四、预防与生活管理

1. 孕期防护:补充叶酸预防神经管畸形,控制血糖避免巨大儿。

2. 喂养技巧:采用侧卧位喂奶,使用防呛奶瓶,餐后拍嗝20分钟。

3. 环境适配:铺设防滑垫,选择高背椅维持坐姿,避免W坐位加重髋关节变形。

抓住“三早原则”

早期发现(早至3月龄)、专业诊断(如GMs评估)、系统康复(医院-家庭联合干预)是改善预后的核心。若发现两项以上警示信号,建议立即至儿童康复科就诊,切勿因“等待观察”错过治疗窗口。