抗炎药物是应对炎症反应的重要工具,但许多人对其作用机制和使用场景存在误解。本文将从科学原理到实际应用,系统解析抗炎药如何发挥作用,以及在不同症状中的适用性,帮助读者做出更安全的选择。

当身体遭遇感染或损伤时,免疫系统会通过释放前列腺素、细胞因子等物质引发“红肿热痛”的炎症反应。这种反应本是保护机制,但过度或持续的炎症会损害健康。抗炎药的核心任务就是精准调控这一过程。

关键机理:

1. 前列腺素抑制:非甾体抗炎药(NSAIDs)通过抑制环氧合酶(COX)活性,减少促炎物质前列腺素的合成,从而缓解疼痛和肿胀。

2. 双重COX调控:COX-1维持胃黏膜和血小板功能,COX-2促进炎症。传统NSAIDs(如布洛芬)同时抑制两者,可能引发胃溃疡;选择性COX-2抑制剂(如塞来昔布)则更安全。

3. 激素类药物干预:糖皮质激素(如泼尼松)通过抑制免疫细胞活性阻断炎症链反应,适用于严重炎症或自身免疫性疾病。

1. 解热镇痛型(如对乙酰氨基酚):

2. 消炎镇痛型(如布洛芬、双氯芬酸):

3. 长效抗炎型(如萘普生、美洛昔康):

1. 孕妇:

2. 儿童:

3. 胃肠敏感者:

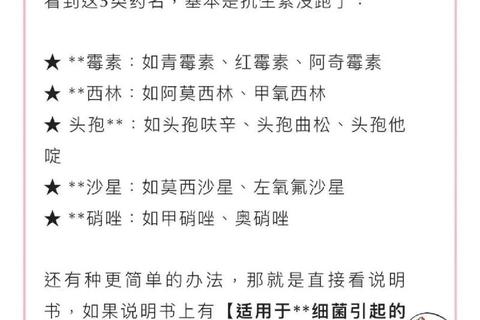

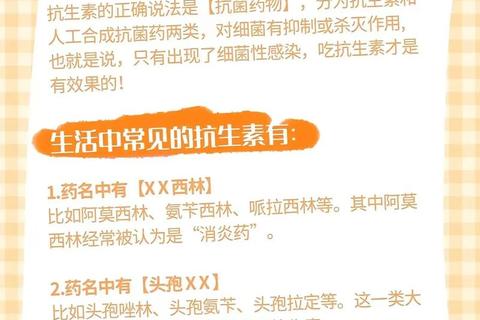

1. 区分感染与无菌性炎症:

2. 阶梯用药策略:

3. 警惕“止痛陷阱”:

4. 剂量控制:

5. 监测不良反应:

新型抗炎药研究聚焦于精准靶向炎症介质(如IL-6抑制剂),在减少副作用的同时提升疗效。对于普通患者,合理用药的关键在于:明确病因、分级用药、定期评估,避免将抗炎药当作“万能止痛贴”。