皮肤出现红肿或破溃时,许多人会随手将家中常备的“消炎药”碾碎敷在伤口上,认为这样能加速愈合。但鲜有人意识到,这个看似简单的举动可能暗藏风险——某患者因将口服头孢粉末撒在烫伤创面,导致严重过敏反应;另一儿童因家长误涂红霉素胶囊内容物引发接触性皮炎……这些真实案例揭示了一个关键问题:消炎药外敷的安全性,取决于对药物类型的正确区分与规范使用。

误区核心:将“消炎药”等同于“抗生素”,且认为所有药物均可通过外敷起效。

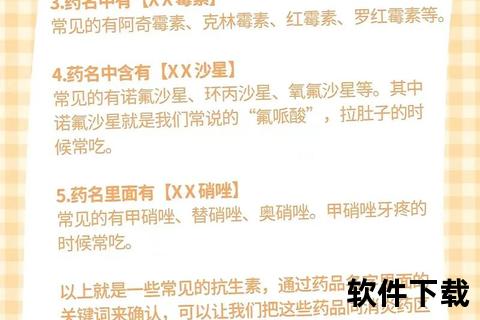

1. 概念混淆:消炎药包括非甾体抗炎药(如布洛芬凝胶)和糖皮质激素(如氢化可的松乳膏),而抗生素(如头孢、阿莫西林)属于抗菌药物,仅针对细菌感染。直接将口服抗生素外敷,既无法有效消炎,还可能诱发过敏或耐药性。

2. 剂型差异:外用药通过皮肤渗透发挥作用,需特定辅料促进吸收。口服药片成分复杂,外敷时可能刺激伤口或形成异物屏障,反而阻碍愈合。

典型案例:

1. 专为皮肤设计的剂型:

2. 禁忌外敷的口服药物:

1. 伤口预处理:

2. 药物涂抹要点:

对比实验数据:双氯芬酸凝胶治疗急性踝关节扭伤,7天内疼痛缓解率比口服布洛芬高15%,且胃肠道副作用发生率降低60%。

1. 过敏反应:

2. 耐药性问题:

1. 儿童:

2. 孕妇/哺乳期女性:

3. 慢性病患者:

1. 居家处理无效:外敷3天后红肿扩散、疼痛加剧。

2. 全身症状:发热、淋巴结肿大提示感染升级。

3. 特殊伤口:动物咬伤、深部刺伤或面积大于手掌的烧伤,需紧急清创并注射破伤风疫苗。

1. 区分药物类型:确认外包装标注“外用”字样,拒绝口服药改作外敷。

2. 分级处理伤口:浅表擦伤可自治,深部/污染伤口及时就医。

3. 建立家庭药箱:常备生理盐水、无菌纱布、莫匹罗星软膏及抗过敏乳膏。

4. 定期清理过期药物:凝胶开封后有效期通常为1个月,避免微生物污染。

正确使用外敷消炎药,本质是对疾病机制与药物特性的双重尊重。当我们将“随手一涂”的习惯转化为科学决策,才能真正实现安全有效的自我健康管理。