肿瘤被称为“癌中之王”,其发病率与死亡率几乎持平,约80%的患者确诊时已处于局部晚期或转移阶段。这类疾病早期症状隐匿,常被误诊为胃炎或糖尿病,导致治疗窗口期极短。但值得庆幸的是,随着精准医疗和新型治疗技术的突破,患者生存率正逐渐改善。本文将解析肿瘤的防治要点,并揭示最前沿的治疗选择。

深居腹膜后,早期仅表现为非特异性症状:上腹隐痛、消化不良、血糖波动等。约20%患者出现黄疸时已伴随胆道梗阻,此时肿瘤多侵犯胰头部。影像学检查中,增强CT和MRI可发现1cm以上病灶,而PET-CT对转移灶检测灵敏度达90%。近年来,液体活检技术通过检测血液中的循环肿瘤DNA(ctDNA),使得早期诊断率提升了15%。

高危人群需警惕:长期吸烟者、慢性炎患者、BRCA1/2基因突变携带者,建议每年进行肿瘤标志物CA19-9联合影像学筛查。

根治性手术要求肿瘤未侵犯腹腔干或肠系膜上动脉,但仅有20%患者符合条件。近年来,新辅助治疗通过术前化疗缩小肿瘤,使原本不可切除的病例手术率提升至35%。例如NAPOLI-3临床试验证实,伊立替康脂质体联合方案可将肿瘤退缩率提高至42%。

体能状态(PS评分)是选择化疗方案的核心依据:

2025年NCCN指南强调二代测序(NGS)的必要性,推荐检测KRAS、BRCA1/2、NTRK等基因变异。根据突变类型可选:

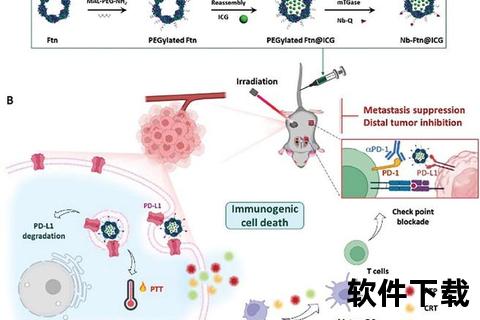

癌因免疫抑制微环境被称为“冷肿瘤”,但MSI-H/dMMR患者可尝试PD-1抑制剂帕博利珠单抗,ORR约30%。最新研究显示,抗CD39抗体TTX-030联合化疗,使转移性患者中位生存期达到19.1个月。

复查建议:术后2年内每3个月随访CT和肿瘤标志物,重点关注肝、肺转移。

肿瘤的治疗已进入精准化、个体化时代。从基因检测指导下的靶向用药,到放射性栓塞、细胞疗法等创新技术,患者生存期正被不断改写。尽管挑战仍在,但多学科协作与技术创新正为“癌王”治疗带来前所未有的希望。