关于“月经结束次日同房是否会怀孕”的问题,许多女性存在困惑甚至误解。部分人认为此时处于“绝对安全期”,无需避孕;也有人因意外出血或周期波动而担忧风险。事实上,安全期与排卵期的计算受多重因素影响,需结合个体差异和生理机制综合判断。本文将系统解析相关科学依据,并提供实用建议。

排卵日通常出现在下次月经前14天左右,但实际排卵时间可能因激素水平、压力、疾病等因素提前或延后。例如,月经周期25天的女性,排卵可能在第11天发生;若月经结束后次日为周期第6天,存活2-5天[[1][11][14]],则可能覆盖提前的排卵日,导致受孕。

传统观点认为,月经结束后3天内为安全期。但若月经周期短于21天(如经期7天,周期21天),排卵可能发生在月经结束次日[[2][18]]。部分女性存在“突破性排卵”,即同一周期内多次排卵,进一步增加风险[[16][59]]。

在女性生殖道内最长存活5天[[31][48]],而卵子排出后仅能存活24小时。若月经结束次日同房,可能存活至排卵日,形成“等待卵子”的受孕条件[[1][14]]。

周期波动超过7天的女性,排卵日难以准确预测。例如,多囊卵巢综合征患者可能数月无排卵,也可能突然排卵[[16][39]]。

经期超过7天时,月经结束次日可能已接近排卵期。例如:某女性经期8天,周期28天,则月经结束次日为周期第9天,距离排卵日(第14天)仅5天,处于存活期内[[11][14]]。

促排卵药物、紧急避孕药、激素治疗可能改变排卵规律[[1][16]]。甲状腺功能异常、泌乳素升高等疾病也会扰乱周期。

产后首次排卵可能早于月经恢复。案例显示,部分女性在产后6个月、未恢复规律月经的情况下意外怀孕。哺乳期高泌乳素水平通常抑制排卵,但并非绝对。

长途旅行、剧烈运动、情绪压力可能促使排卵提前或延后[[14][32]]。

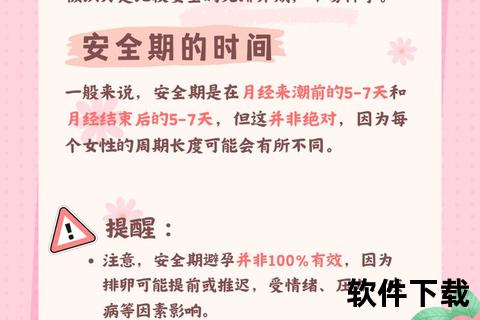

仅推荐月经周期高度规律(28±2天)、经期≤5天的女性使用,且需结合基础体温法、宫颈黏液观察法[[32][48]]。即便如此,年避孕失败率仍达12%-23%。

若未采取保护措施,72小时内服用左炔诺孕酮(1.5mg)可降低80%怀孕风险[[13][18]]。需注意:频繁使用可能导致月经紊乱。

青少年卵巢功能不稳定,安全期推算误差大;围绝经期女性可能出现偶发排卵,均需严格避孕[[31][39]]。

流产后2周即可恢复排卵,需立即采取避孕措施,避免再次妊娠损伤子宫。

心血管疾病、肝病患者需避免雌激素类避孕药,可优先选择避孕套或铜宫内节育器。

出现以下情况应立即就诊:

安全期并非绝对“安全”,个体差异与生理波动使怀孕风险始终存在。科学避孕需基于对自身周期的充分了解,并结合可靠避孕手段。建议所有女性建立月经记录习惯(如使用Clue、Flo等APP),定期妇科检查,以实现生殖健康的主动管理。