痤疮作为最常见的慢性炎症性皮肤疾病,影响着全球约85%的青少年及成年人群体。面对市面上琳琅满目的祛痘产品,复方多黏菌素B软膏因其独特的抗菌机制逐渐进入公众视野,但其实际应用场景与科学原理仍需系统性解读。

复方多黏菌素B软膏由硫酸多黏菌素B、杆菌肽、硫酸新霉素与利多卡因构成,形成四重作用矩阵:

这种组合对以细菌感染为主的炎性痤疮(如脓疱型、结节型)具有靶向性,但对非细菌性痤疮(如粉刺型)效果有限。

痤疮丙酸杆菌通过分解皮脂产生游离脂肪酸,诱发毛囊炎症反应。复方多黏菌素B中的抗菌成分可穿透表皮到达毛囊深处:

临床数据显示,该药物可使炎性痤疮的愈合周期缩短3-5天,但对闭口粉刺无直接溶解作用。

推荐使用场景:

禁忌症状:

1. 清洁:使用pH5.5弱酸性洁面产品,避免皂基破坏皮肤屏障

2. 点涂:棉签蘸取米粒大小药膏,仅覆盖病灶区域

3. 疗程:连续使用不超过7天,避免耐药性产生

4. 联合用药:晨间使用抗菌软膏,夜间搭配过氧化苯甲酰凝胶

5. 监测:若48小时内无改善或出现脱屑瘙痒,立即停用

痤疮作为多因素疾病,需采取阶梯式管理:

1. 轻度痤疮:复方多黏菌素B软膏+水杨酸局部护理

2. 中重度痤疮:联合口服多西环素或异维A酸

3. 维持期:每周2次预防性点涂,配合益生菌调节微生态

出现以下情况需立即停用并就诊:

1. 饮食调节:减少高GI食物摄入,增加ω-3脂肪酸补充

2. 压力管理:皮质醇水平升高可诱发痤疮,建议正念冥想干预

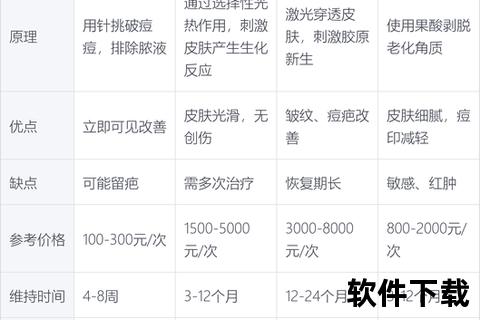

3. 器械辅助:LED红蓝光照射可增强抗菌效果

复方多黏菌素B软膏在痤疮治疗中的地位犹如精准制导武器——对特定类型的炎性病灶效果显著,但需严格把握适应证。患者在使用过程中应建立科学认知:该药物是战术性武器而非战略解决方案,只有将其纳入包含病因管理、皮肤屏障修复在内的系统方案中,才能实现痤疮的长期控制。