当出现呕血或黑便时,很多人会感到恐慌和无措。消化道出血不仅是消化系统常见的急症,更是可能危及生命的健康问题。数据显示,我国每年因消化道出血急诊就诊的患者超过百万,及时识别症状并采取科学治疗策略,是降低并发症风险的关键。

一、识别消化道出血的预警信号

1. 典型症状分级

轻度出血:黑便(柏油样便)、乏力、轻微头晕,血红蛋白下降但未出现休克。

中度出血:呕咖啡色液体或暗红色血块,心率加快(>100次/分),血压轻微下降。

重度出血:大量呕鲜血、意识模糊、皮肤湿冷、尿量减少,甚至休克(收缩压<90 mmHg)。

2. 特殊人群差异

儿童:可能仅表现为反复腹痛、食欲下降,易被误诊为胃肠炎。

孕妇:需警惕妊娠期高血压或药物(如阿司匹林)导致的黏膜损伤。

二、消化道出血的常见病因与诊断

1. 病因分类

上消化道(食管至十二指肠):消化性溃疡(占50%)、食管胃底静脉曲张破裂(肝硬化患者)、急性胃黏膜病变(如药物或应激导致)。

下消化道(小肠至直肠):肠息肉、肿瘤、憩室炎、血管畸形。

2. 诊断流程

紧急评估:血常规、凝血功能、肝肾功能检查,评估失血量和休克风险。

内镜检查:胃镜或肠镜是明确出血部位的金标准,建议在出血后24-48小时内完成。

三、药物治疗策略:科学选择三大类药物

(一)抑酸剂:止血的“基石”

1. 质子泵抑制剂(PPI)

作用机制:强力抑制胃酸分泌,使胃内pH>6,促进血小板聚集和血块稳定。

适用场景:消化性溃疡、急性胃黏膜病变导致的出血。

经典方案:

高危患者(如活动性出血):首剂80 mg静脉推注,后以8 mg/h持续输注72小时。

轻症患者:口服奥美拉唑20 mg/次,每日2次,疗程4-8周。

药物联用注意:奥美拉唑可能减弱氯吡格雷的抗血小板作用,建议改用泮托拉唑或替格瑞洛。

2. H2受体拮抗剂(H2RA)

适用情况:仅用于无法获得PPI时的替代选择,如雷尼替丁150 mg静脉注射,每日2次。

(二)止血药:精准使用避免滥用

1. 局部止血药物

凝血酶:直接喷洒于出血创面,促进纤维蛋白原转化为纤维蛋白。适用于溃疡表面渗血。

去甲肾上腺素冰盐水(8 mg/100 ml):通过收缩血管暂时止血,需联合PPI使用。

2. 全身止血药

氨甲环酸:抑制纤溶酶原激活,适用于凝血功能障碍者,但可能增加血栓风险,需严格评估。

维生素K1:用于华法林过量或肝功能异常导致的出血,10 mg缓慢静脉注射。

(三)血管活性药物:控制门脉高压的关键

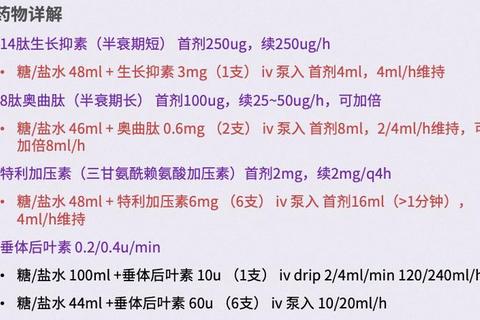

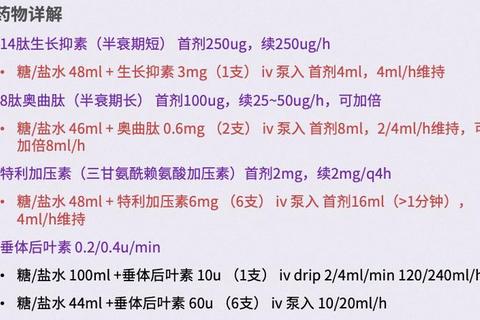

1. 生长抑素及类似物(奥曲肽)

作用:收缩内脏血管,降低门静脉压力,适用于肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血。

方案:首剂250 μg静脉推注,后以250 μg/h持续输注,疗程3-5天。

2. 血管加压素类似物(特利加压素)

优势:半衰期长,副作用少于传统垂体后叶素。

注意:可能诱发心肌缺血,冠心病患者慎用。

四、特殊人群的个体化用药

1. 孕妇:避免使用可能引起宫缩的垂体后叶素,优选生长抑素。

2. 肾功能不全者:PPI需减量(如泮托拉唑40 mg/天),禁用经肾代谢的止血药(如氨基己酸)。

3. 老年患者:警惕PPI长期使用导致的骨质疏松和感染风险,止血后尽早转为按需用药。

五、家庭应急处理与预防

1. 突发呕血/黑便时:

立即禁食,侧卧防止误吸。

记录呕血量和便便性状,携带样本就医。

2. 长期预防措施:

药物调整:长期服用阿司匹林者,可联用胃黏膜保护剂(如替普瑞酮)。

生活方式:避免辛辣饮食、限酒,肝硬化患者限制蛋白质摄入。

六、何时必须就医?

出现以下情况需立即急诊:

呕鲜血或排出暗红色血便;

伴有晕厥、冷汗、呼吸困难;

既往有肝硬化、溃疡病史者突发腹痛加重。

通过科学的药物选择和及时干预,多数消化道出血可有效控制。关键在于识别高危信号,避免盲目使用偏方或止血药,遵循专业医生的分层治疗策略,最大限度保护生命健康。