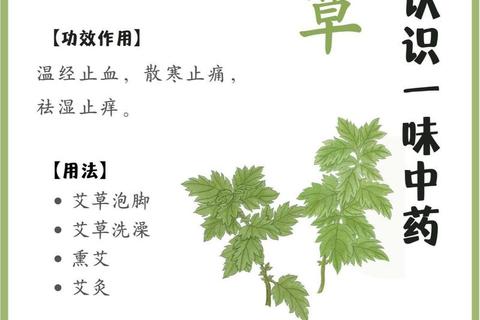

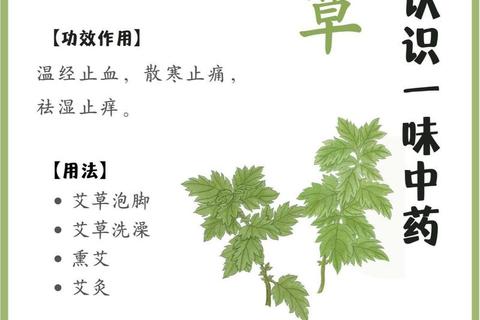

艾草作为传统中药材,因其温经散寒、祛湿止痒等功效,在妇科健康领域备受关注。但民间对其疗效和使用方法存在诸多疑问:艾草是否真能治疗妇科病?哪些症状适用?使用不当是否会引发副作用?本文将结合现代医学研究和传统中医理论,系统解析艾草的应用价值及科学使用要点。

一、艾草治疗妇科病的科学依据

1. 药理学基础

艾草含挥发油(如桉油精)、黄酮类、多糖等活性成分,具有抗炎、抗菌、镇痛作用。实验表明,艾叶精油对白色念珠菌、金黄色葡萄球菌等妇科常见致病菌有抑制作用,其温热特性可改善盆腔局部微循环,缓解炎症引起的疼痛。

2. 适应症范围

虚寒型病症:如宫寒痛经(小腹冷痛、经血色暗)、慢性盆腔炎(下腹坠胀反复发作)、寒湿带下(白带清稀量多)

出血性疾病:功能性子宫出血、产后恶露不尽等

外阴症状:外阴瘙痒、湿疹(需配伍黄柏等药物)

3. 疗效层级定位

临床研究指出,艾草对轻中度症状缓解率为60%-75%,但需明确两点:

辅助治疗:慢性炎症可配合抗生素使用,急性感染需优先西医治疗

体质依赖:对阳虚寒湿体质效果显著,阴虚火旺者可能加重不适

二、艾草在妇科病中的具体应用方法

(一)外用疗法

1. 坐浴熏洗

配方:干艾叶30g + 蛇床子15g,煮沸后滤渣,待水温降至40℃坐浴15分钟

适用症:外阴瘙痒、轻度炎,每日1次,连续7天

禁忌:月经期、皮肤破损者禁用

2. 穴位艾灸

核心穴位:

关元穴(脐下3寸):改善宫寒、调节月经

三阴交(内踝尖上3寸):缓解痛经、调理内分泌

操作要点:艾条距离皮肤2-3cm,以温热不烫为度,每穴灸15分钟

3. 腹部热敷

艾叶炒热装入布袋,敷于下腹部,对产后宫缩痛、慢性盆腔炎有即时缓解作用

(二)内服方案

1. 艾叶红枣茶

配方:干艾叶5g + 红枣3枚,沸水焖泡10分钟

功效:温经补血,适合经期后调理

2. 复方汤剂

经典配伍:艾叶10g + 当归12g + 香附9g,煎服治疗寒凝血瘀型痛经

注意事项:需中医辨证后调整剂量,避免长期服用

三、使用禁忌与风险防控

1. 绝对禁忌人群

妊娠期(可能引发子宫收缩)

阴虚火旺者(潮热盗汗、舌红少苔)

皮肤过敏或溃烂部位

2. 常见副作用处理

皮肤灼伤:艾灸距离过近导致水疱,立即冷敷并外用烫伤膏

黏膜刺激:坐浴浓度过高引发外阴红肿,改用1:20稀释比例

胃肠反应:内服过量出现恶心呕吐,饮浓米汤解毒

3. 就医指征

出现以下情况需立即停用并就诊:

经血量突然增大或持续10天以上

外阴红肿溃烂加重

发热伴下腹剧痛

四、与其他治疗手段的协同应用

1. 与西药联用

慢性盆腔炎:艾灸+左氧氟沙星,疗程缩短30%

霉菌性炎:艾草坐浴+克霉唑栓剂,复发率降低

2. 生活方式干预

经期避免艾灸腰腹部

治疗期间忌食寒凉(如螃蟹、苦瓜)

配合八段锦“双手托天理三焦”动作,增强气血运行

五、特殊人群注意事项

1. 产后女性

恶露未尽时仅限足部艾灸,避免刺激子宫

2. 围绝经期患者

潮热明显者禁用艾灸,可改练“六字诀”呼吸法

3. 青少年痛经

建议优先外用,内服需严格控量(艾叶≤3g/日)

艾草在妇科领域的应用需遵循“辨证施治、适度为宜”原则。建议患者初次使用前进行中医体质辨识,治疗期间记录症状变化曲线(如疼痛VAS评分、经血颜色),并与主诊医生保持沟通。健康的生活方式配合科学用药,才能实现妇科疾病的根本性改善。