新生儿出生后的喂养是每位父母最关切的问题之一。科学合理的喂养量不仅关系到孩子的生长发育,也直接影响其健康状态。尤其在出生后15天左右,宝宝的消化系统尚未成熟,如何把握奶粉摄入量、避免过度喂养或营养不足,是新手父母亟需掌握的技能。

一、15天新生儿奶粉喂养量的科学标准

1. 单次摄入量

出生15天的新生儿胃容量约为60-90毫升。根据临床观察,此时多数婴儿单次饮奶量在70-100毫升之间,但存在个体差异:

体重差异:体重超过3.5公斤的宝宝可能需要90-100毫升/次,而低体重儿(如2.5公斤以下)可能仅需60-70毫升

消化能力:部分婴儿因肠道蠕动较慢,单次摄入超过80毫升可能出现吐奶或腹胀,需减少至60毫升并增加喂养频次

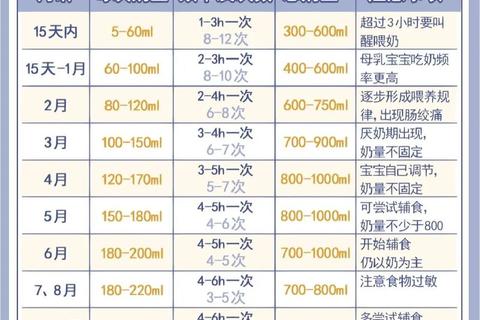

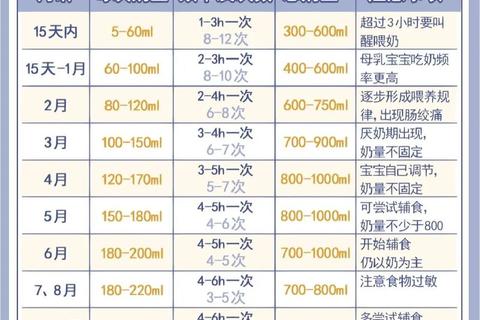

2. 每日总量与喂养频次

建议每日总奶量为500-700毫升,分8次喂养,每次间隔2.5-3小时。部分活动量大的婴儿可能出现“密集喂养期”,单日喂养次数可达10次,但需确保每次间隔不低于1.5小时。

特殊提示:若发现宝宝单日奶量突破1000毫升,需警惕过度喂养风险。此时应观察排便情况(正常为每日2-4次黄色软便)及体重增长(正常范围:出生15天恢复出生体重后,每日增长20-30克)。

二、喂养量的动态调整策略

1. 四维观察法

通过以下指标综合判断喂养量是否适宜:

吞咽声音:有效吸吮时每吸3-4次伴随1次吞咽声,持续10分钟以上表明摄入充足

排泄信号:每日6片以上中等重量尿布(约40毫升尿液/片),尿液呈淡黄色

体重曲线:使用WHO生长曲线APP记录,若连续3天偏离第3-97百分位区间需调整奶量

行为反馈:喂奶后能安静入睡2小时左右,过度哭闹或频繁惊醒可能提示摄入不足或消化不良

2. 阶段性调整方案

消化异常:出现奶瓣便时,可将单次奶量减少10-15%,同时增加1-2次喂养

生长加速期:若连续2天在常规喂养后1小时内出现寻乳反射,可每次增加5毫升并观察3天

三、关键喂养技巧与风险防控

1. 冲调规范

水温控制:使用45℃温水冲泡,过高温度会破坏蛋白质结构,导致营养流失

比例精确:严格按照奶粉罐标注比例(通常1平勺配30毫升水),使用专用量勺刮平表面

摇匀方式:双手水平搓动奶瓶(非上下摇晃),避免产生过多气泡引发肠胀气

2. 风险预警信号

以下情况需及时就医:

摄入不足:尿布少于4片/日,尿液深黄且气味浓烈

过度喂养:频繁喷射状吐奶(每日超过3次),腹部皮肤绷紧发亮

异常排便:白色陶土样便(胆道闭锁可能)或血丝便(过敏信号)

四、特殊群体喂养建议

1. 早产儿(胎龄<37周)

初始奶量:按每公斤体重60毫升/日计算,分12次喂养

营养强化:选择早产儿专用配方奶,热量密度需达80kcal/100ml

2. 乳糖不耐受婴儿

替代方案:使用深度水解奶粉,单次喂养量减少20%,通过增加1-2次喂养补足总量

过渡检测:每3天尝试增加5毫升普通配方奶,观察是否出现腹泻

五、喂养记录与健康管理

建议使用“3+2”记录法:

1. 基础记录:每次喂奶时间、毫升数、剩余奶量

2. 异常标记:吐奶程度(轻度:嘴角溢出;重度:喷射状)、大便性状

3. 生长监测:每周固定时间称重(误差<50克的电子秤),绘制生长曲线

对于持续存在喂养困惑的家长,可通过“24小时喂养回顾法”寻求专业指导:详细记录某日全天喂养细节,由儿科医师分析时间间隔、摄入效率等数据,制定个性化方案。

通过科学监测与动态调整,父母可帮助新生儿建立稳定的喂养节律。需谨记:数字标准是参考工具,而非绝对准则。每个婴儿都有独特的生理节奏,观察与回应孩子的需求才是喂养的核心要义。