在孕育新生命的过程中,准妈妈们常被“末次月经”“预产期”等专业术语困扰。例如,一位月经周期不规律的女性发现自己怀孕后,因记不清末次月经具体日期,误将受孕日当作孕期起点,导致早期产检时孕周推算偏差,险些错过唐氏筛查的最佳窗口期。这类案例揭示了一个关键问题:正确理解末次月经的定义及预产期推算逻辑,直接影响孕期管理的科学性。本文将系统解析这一核心知识点,帮助准父母建立清晰的认知框架。

末次月经(Last Menstrual Period, LMP)指妊娠前最后一次自然月经来潮的第一天。例如,若月经于3月1日开始,3月5日结束,则末次月经记为3月1日。这一日期被医学界视为孕期计算的黄金标准起点。

选择这一天作为起点的原因有三:

1. 临床可操作性:排卵日或受精日难以精准追溯,而月经开始时间易被记录;

2. 生理周期统一性:以28天月经周期为基准,默认排卵发生在第14天,形成“末次月经+280天=预产期”的通用公式;

3. 国际医疗共识:全球产科均采用此标准,确保诊疗方案的一致性。

需特别注意:末次月经特指自然出血,若存在药物干预(如避孕药撤退性出血)或异常出血,需结合超声检查重新评估。

对于月经周期规律(28-30天)的女性,预产期计算公式为:

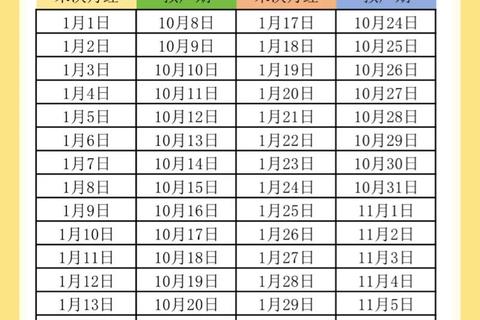

预产期=末次月经月份±9(或-3),日期+7。例如:

该方法的误差范围约±2周,约70%的分娩发生在预产期前后14天内。

1. 月经周期不规律:

2. 辅助生殖技术妊娠:

3. 其他补充方法:

仅有5%的胎儿在预产期当天出生,偏差源于:

1. 早孕期(≤13周):CRL超声测量优先于末次月经法,若差异>7天则以超声为准;

2. 中晚孕期:通过双顶径、股骨长等参数微调,但第20周后误差增大,需结合多指标评估。

1. 产检节奏规划:如NT检查(11-14周)、大排畸(20-24周)等时间窗口的设定;

2. 胎儿发育评估:比对孕周与生长曲线,筛查发育迟缓或过度;

3. 分娩预案制定:对双胎妊娠、疤痕子宫等高风险人群,预产期是择期剖宫产的重要参考;

4. 心理预期管理:帮助家庭做好物资、工作安排,减少焦虑。

1. 记录工具推荐:

2. 就医沟通要点:

3. 异常信号识别:

4. 心理调适建议:

孕期计算看似是简单的数学题,实则融合了生理学、临床医学与个体差异的复杂系统。掌握末次月经的核心定义,灵活运用预产期推算方法,并理解其动态调整的本质,才能将“科学数据”转化为“安心孕育”的实践力量。建议每位准父母从备孕期开始建立月经记录习惯,如同为未来的小生命绘制第一张成长地图。