在琳琅满目的保健品市场中,消费者常因信息不对称陷入选择困境:维生素片是否与胶囊效果相同?儿童与孕妇的补充剂有何差异?宣称“增强免疫力”的产品是否适合所有人?这些问题背后,折射出公众对保健品科学分类与个性化选择的迫切需求。本文将从功效、人群与剂型三个维度,系统解析保健品的科学选择逻辑,帮助读者建立理性认知框架。

保健品的核心功能可分为三大类,需根据个体健康目标定向选择:

1. 营养补充型

以维生素、矿物质及特定营养素为主,适用于饮食不均衡或存在营养缺口的人群。例如:

2. 功能调节型

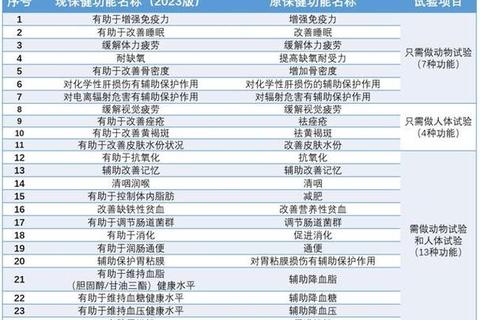

针对特定生理机能设计,需严格匹配适应症:

3. 预防支持型

适用于亚健康状态或疾病风险人群,强调成分协同作用:

特殊提示:国家规定保健食品不得宣称治疗功能,选购时需核查包装“小蓝帽”标志及备案号,避免被夸大宣传误导。

不同生理阶段对保健品的需求呈现显著差异,需针对性设计补充方案:

1. 儿童青少年(4-17岁)

2. 孕产期女性

3. 中老年群体

4. 慢性病患者

不同剂型在生物利用度、适用场景方面存在显著差异:

| 剂型 | 优势场景 | 局限性 | 典型代表 |

|-|--|-|--|

| 片剂 | 稳定性高,携带方便 | 吸收较慢,胃刺激风险 | 复合维生素片 |

| 软胶囊 | 脂溶性成分吸收率提升50% | 高温易变形 | 维生素E、辅酶Q10 |

| 口服液 | 起效快,适合吞咽困难者 | 保质期短(通常<12个月)| 葡萄糖酸锌口服液 |

| 粉剂 | 可灵活调整剂量,无添加剂 | 易受潮结块 | 蛋白粉、益生菌粉 |

| 舌下含片 | 直接黏膜吸收,避免首过效应 | 口感限制 | 维生素B12 |

特殊工艺对比:微囊化技术可使益生菌存活率从30%提升至90%,而纳米乳化技术能将辅酶Q10的生物利用度提高4倍。

1. 需求自检三步法

2. 产品验证四要素

3. 动态调整原则

建议每6个月重新评估补充方案,季节更替时注意维生素D剂量调整,疾病康复期需咨询医生修订方案。

保健品的选择本质是精准医学的延伸,需建立“检测-评估-补充-监测”的闭环管理体系。在信息过载的时代,消费者应培养证据导向的决策思维:既不盲目拒绝科学补充的价值,也警惕过度营销的陷阱。记住,最理想的保健品永远存在于均衡膳食与健康生活方式之中,外源性补充仅是特定条件下的优化策略。