新生儿两天未排便,究竟是正常的生理现象还是疾病的信号?这个问题困扰着无数初为父母的家庭。在婴儿护理的迷宫中,大便频率就像一盏忽明忽暗的指示灯,既可能反映消化系统的成熟轨迹,也可能暗示潜在的健康风险。

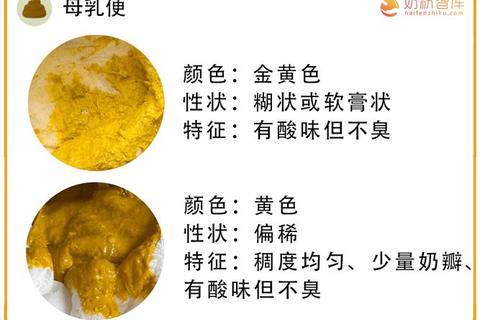

新生儿的排便规律具有显著的个体差异,母乳喂养儿每日排便可达5-6次,配方奶喂养儿通常3-4次,但有些健康婴儿可能呈现独特的排便节奏。这种差异性源自肠道菌群建立、消化酶分泌等生理发育过程。

临床观察发现,约30%的母乳喂养婴儿在满月后会出现“攒肚”现象,表现为排便间隔延长至3-7天,但排出物仍为金黄色软便,且伴随体重稳定增长。这种生理性改变实质是肠道吸收效率提升的表现——母乳中的营养成分被更充分分解利用,产生的食物残渣不足以刺激排便反射。

当排便间隔延长伴随以下任一症状时,需警惕病理状态:

1. 腹胀如鼓:腹部叩诊呈鼓音,腹围异常增大超过3cm,可能提示肠道梗阻或先天性巨结肠

2. 异常哭闹:排便时出现痛苦表情、弓背蹬腿等躯体语言,可能预示肛裂或肠道炎症

3. 呕吐物异常:吐出胆汁样绿色液体或粪渣样物质,需立即排除肠旋转不良等急症

4. 体重停滞:连续两周体重增长不足150g,可能提示喂养不足或代谢异常

特别值得关注的是先天性巨结肠,该病早期表现为出生后24-48小时无胎便排出,后期出现顽固性便秘伴腹胀,需通过直肠测压和造影确诊。

对于生理性排便延迟,可实施三级干预策略:

初级干预:

二级干预:

三级干预:

当72小时未排便时,可临时使用1/3支小儿开塞露,注意将药液保留3分钟再排便。需特别注意开塞露的圆锥形头部需完全插入,避免损伤直肠粘膜。

出现以下情况需在24小时内就医:

急诊处理流程通常包括腹部超声、电解质检测和造影检查,必要时进行指诊排除狭窄。

建立肠道健康档案:记录每日喂养量、排便性状及体重变化,使用Bristol大便分型量表进行标准化。对于配方奶喂养儿,建议选择含OPO结构脂的奶粉,可使大便软化率提升40%。

哺乳母亲的膳食管理同样关键,每日需保证25g膳食纤维摄入,常见的优质来源包括燕麦、奇异果和亚麻籽。研究发现,母亲每日摄入300g酸奶可使婴儿肠道双歧杆菌数量增加2.3倍。

新生儿排便模式的解读需要结合发育阶段动态观察。记住这个黄金法则:当婴儿能吃能睡、精神愉悦、生长曲线正常时,即使排便间隔稍长也无需焦虑;反之,任何偏离常态的表现都值得用医学标尺仔细丈量。掌握这些判断技巧,父母就能在育儿路上多一份从容,少一份惶恐。