新生儿因呼吸道发育尚未成熟,痰液积聚容易引发呼吸困难甚至窒息。在医疗操作中,吸痰是清除分泌物的关键步骤,但负压值的精确控制直接关系到操作的安全性与有效性。本文将从科学原理、操作规范及家庭护理角度,解析这一技术的核心要点。

吸痰负压的单位常用千帕(kPa)、毫米汞柱(mmHg)或兆帕(MPa)表示,三者换算关系为:1 MPa=1000 kPa,1 mmHg≈0.133 kPa。根据国内外权威指南,新生儿吸痰的负压标准如下:

1. 国内推荐:常规操作中,负压应控制在 13-30 kPa(约100-225 mmHg),具体可根据痰液黏稠度调整。例如,稀薄痰液使用较低压力(13-16 kPa),黏稠痰液可适当提高至20-30 kPa。

2. 国际标准:美国呼吸治疗协会建议新生儿负压不超过 13.3 kPa(100 mmHg),以降低黏膜损伤风险。

需注意的是,早产儿或低体重儿的负压需更谨慎,通常设置在 8-12 kPa(60-90 mmHg),避免气压过高导致肺泡损伤。

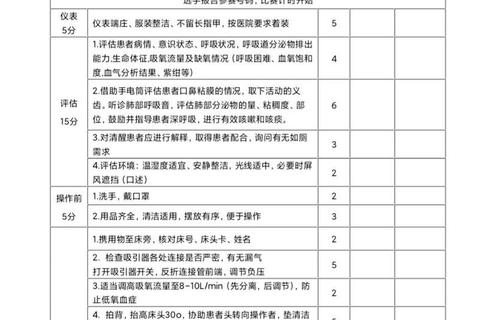

1. 设备选择:使用专用新生儿吸痰器,确保负压可调节,并配备一次性无菌吸痰管(推荐6-8号管)。

2. 体位管理:将新生儿头部抬高15-30度,侧卧或仰卧位,保持呼吸道自然伸展,避免颈部过度后仰。

1. 负压调节:

2. 吸痰深度:插入长度不超过鼻尖至耳垂的距离(约5-7 cm),避免深入气管引发喉痉挛。

3. 时间控制:单次吸引不超过 10-15秒,间隔3-5分钟后再重复操作,防止缺氧。

1. 黏膜保护:操作时动作轻柔,禁止上下提插吸痰管。若痰液黏附管壁,可用生理盐水冲洗后再吸引。

2. 监测反应:观察新生儿面色、呼吸频率及血氧饱和度,出现发绀、心率下降等异常需立即停止操作。

1. 拍背辅助排痰:手掌空心状轻叩背部(避开脊柱),从下至上、由外向内,每次持续5-10分钟,促进痰液松动。

2. 雾化稀释痰液:使用生理盐水或医生处方的雾化药物,帮助稀释分泌物。

出现以下情况应立即寻求专业帮助:

近年研究显示,按需吸痰(而非定时操作)可显著减少黏膜损伤。例如,2020年《中国新生儿机械通气气道吸引操作指南》明确建议,仅在患儿出现痰鸣音、血氧下降等指征时操作。密闭式吸痰系统在降低感染风险方面优于传统开放式吸痰,但需注意其可能增加气道出血概率。

新生儿吸痰是一项专业且精细的操作,负压值的精准控制与规范流程缺一不可。家属需掌握基础护理技巧,但遇到复杂情况时务必依赖医疗团队。通过科学护理与及时干预,可最大程度保障患儿呼吸道安全,促进健康恢复。