月经是女性生殖健康的晴雨表,其周期变化常与内分泌系统密切相关。当避孕药进入人体后,通过外源性激素干扰生理节律,约43%的女性会出现不同程度的月经周期改变。这种改变既可能是暂时的身体适应过程,也可能提示更深层的健康信号。

1. 紧急避孕药

作为事后补救措施,其单次剂量相当于普通避孕药8天的激素总量。左炔诺孕酮成分通过抑制排卵和改变宫颈黏液双重机制发挥作用,但高达30%的使用者会出现月经推迟。

2. 短效避孕药

以21+7天周期用药为特征,规范使用时可精确控制月经来潮时间。但漏服超过12小时可能引发突破性出血,并导致后续周期延迟5-7天。临床研究显示,正确使用者的周期误差可控制在±2天内。

3. 长效避孕药

每月一次的用药方式使体内激素持续处于高位,约60%使用者出现7-10天周期延迟。需警惕的是,连续使用3个月以上可能造成闭经风险增加。

1. 用药时机

排卵期前用药延迟效应更显著:

2. 个体差异性

BMI指数>25的人群激素代谢速度降低37%,推迟风险增加;吸烟者肝脏酶活性增强,可能缩短药物作用时间。

3. 病理状态

多囊卵巢综合征患者本身存在激素紊乱,用药后推迟超过15天的比例达68%。甲状腺功能异常者需特别谨慎,甲减患者代谢率降低可能加剧激素蓄积效应。

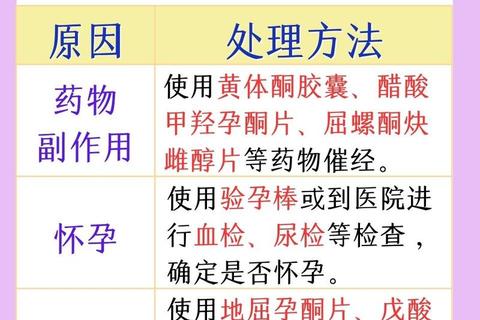

1. 居家管理方案

2. 医疗介入指征

出现以下情况应立即就医:

3. 特殊人群注意

哺乳期女性禁用含雌激素药物,可选择单纯孕激素制剂。青少年(<18岁)因下丘脑-垂体轴未完全成熟,推迟风险增加40%。

建立避孕日记记录用药时间和身体反应,配合避孕贴片或环等透皮给药方式,可降低激素波动幅度。对周期敏感者建议优先选择含天然雌激素的新型短效药(如Qlaira),其周期控制误差可缩小至1.5天内。

月经周期的微妙变化如同身体发送的加密电报,需要科学解码而非简单焦虑。当避孕药打乱生理节律时,既要理解这是药物作用的必然代价,也要保持对异常信号的警觉。选择适合的避孕方式,本质上是对生命节律的智慧调控。(全文完)

> 本文引证资料来自国家药监局认证药物说明书、三甲医院妇产科临床数据及《中华妇产科学》等权威文献,具体用药请遵医嘱。