月经来潮前的“安全期”常被误认为是天然的避孕屏障,但人体生理的复杂性远超想象。一位32岁的女性患者因长期依赖安全期避孕,在月经前一天同房后意外怀孕,这背后是卵巢一次计划外的排卵和超常存活时间的双重作用。这种看似低概率的事件,实则折射出生殖系统精密调节机制中的变量因素。

1. 排卵时间的波动性

正常排卵发生在下次月经前14天左右,但内分泌波动、情绪应激或疾病状态可能使排卵提前或推迟5-7天。研究显示,约10%的育龄女性存在偶发性额外排卵现象,这在月经周期紊乱者中发生率更高。例如多囊卵巢综合征患者,其无排卵周期与突发性排卵交替出现的特点,完全打破传统安全期计算逻辑。

2. 精卵存活时间的生物学窗口

在女性生殖道内的存活时间可达3-5天,与提前排出的卵子形成受精可能。临床案例显示,月经前3天性行为后发生妊娠的案例中,80%与存活至新周期排卵相关。而卵子排出后的12-24小时受精窗口,进一步扩大了时间错配带来的风险。

3. 周期紊乱的隐匿风险

30%的女性实际月经周期波动超过7天。短期压力、跨时区旅行或体重骤变都可能导致周期改变。例如体重下降10%可能引发下丘脑性闭经,而恢复过程中的首次排卵往往难以预测。

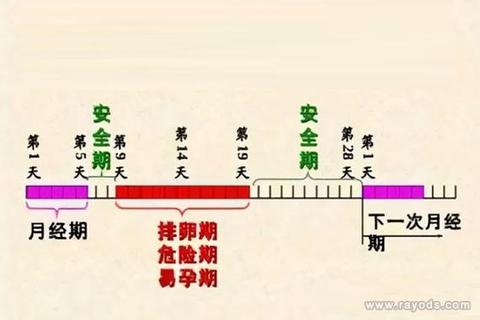

1. 日历计算法的局限性

传统的“前七后八”法则基于理想化28天周期,但实际适用人群不足50%。对周期26-32天的女性,安全期避孕失败率达9-25%,远高于避孕套(2%)或口服避孕药(0.3%)。

2. 体征监测的实践难度

基础体温法需连续3个月晨起测量,且无法预测排卵前安全期。宫颈黏液观察要求每天记录分泌物性状,对工作繁忙或生殖道感染者适用性差。智能手机应用的数据分析虽便捷,但算法误差仍达±2天。

3. 特殊群体的叠加风险

产后恢复期、围绝经期女性的激素水平剧烈波动,40岁以上女性出现排卵周期紊乱的概率较育龄早期增加3倍。哺乳期虽多数无排卵,但产后首次排卵往往毫无征兆。

1. 即时防护策略

• 紧急避孕药应在120小时内使用,但多次使用可能导致周期紊乱

• 铜质宫内节育器作为事后避孕手段,有效性达99%且可持续避孕

2. 长效避孕方案

• 复方口服避孕药通过抑制排卵实现主动防护,新型制剂已将血栓风险降至1-3/万

• 皮下埋植剂提供3年持续保护,特别适合健忘服药人群

3. 周期监测技术

• 定量排卵试纸检测尿LH峰,较定性试纸准确率提升至90%

• 经超声监测卵泡发育是金标准,建议周期第10天开始隔日检查

4. 特殊情形处理

• 经期同房后异常出血需排查宫颈病变,持续腹痛警惕经血逆流致子宫内膜异位

• 紧急避孕失败后的胚胎发育评估,建议血HCG配合超声明确着床位置

生殖健康管理需要建立在科学认知基础上。当出现月经推迟超过7天、异常腹痛或不规则出血时,应及时进行血清HCG检测和盆腔超声检查。医疗机构现已普及的全程数字化生育力评估系统,能通过激素六项检测、AMH测定和窦卵泡计数,为个体提供精准的避孕方案。