骨膜是覆盖在骨骼表面的一层薄膜,内含丰富的血管和神经,当这层组织因过度运动、感染或自身免疫等原因发生炎症时,便形成骨膜炎。患者常因局部疼痛、肿胀、活动受限等症状困扰,而合理选择消炎药物是缓解症状、促进康复的关键。本文将系统解析骨膜炎的消炎药物选择原则,并提供实用建议,帮助患者科学应对这一疾病。

骨膜炎的治疗需基于病因和炎症类型制定方案。根据发病机制,可分为应力性骨膜炎(如胫骨疲劳性骨膜炎)和感染性骨膜炎(如细菌感染引发的化脓性骨膜炎)。两者的用药策略存在显著差异:

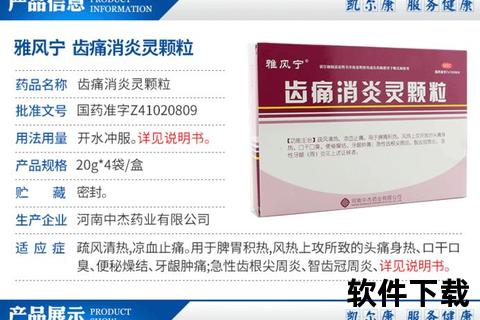

1. 非感染性骨膜炎:以物理治疗和非甾体抗炎药(NSAIDs)为主,辅以改善局部循环的中成药。

2. 感染性骨膜炎:需使用抗生素控制感染,必要时联合手术清创。

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

2. 改善循环的中成药

3. 局部外用药

1. 用药原则

2. 常用抗生素类别

| 抗生素类型 | 代表药物 | 适用场景 |

||-||

| 青霉素类 | 阿莫西林 | 革兰阳性菌感染 |

| 头孢菌素类 | 头孢呋辛 | 中重度感染或青霉素耐药 |

| 大环内酯类 | 阿奇霉素 | 支原体或衣原体合并感染 |

| 氟喹诺酮类 | 左氧氟沙星 | 革兰阴性菌感染(成人适用) |

| 氨基糖苷类 | 庆大霉素 | 严重感染(需监测肾功能) |

3. 疗程管理

1. 孕妇:禁用NSAIDs(可能致胎儿动脉导管早闭),感染性骨膜炎可选用头孢类抗生素(如头孢克肟)。

2. 儿童:避免使用阿司匹林(可能引发瑞氏综合征),优先选择对乙酰氨基酚或短期使用低剂量布洛芬。

3. 老年人:需调整抗生素剂量(如庆大霉素减量),并注意NSAIDs可能加重心血管风险。

1. 急性期处理:

2. 康复期管理:

出现以下情况时,应立即寻求专业医疗帮助:

1. 运动防护:运动前充分热身,选择缓冲性能好的鞋具,避免在硬质地面上长时间跑步。

2. 营养支持:补充钙、维生素D及蛋白质,增强骨骼强度。

3. 姿势矫正:久坐者每小时活动5分钟,避免单侧肢体长期负重。

骨膜炎的治疗需结合病因、炎症类型及个体差异综合决策。合理用药可快速缓解症状,但患者需严格遵循医嘱,避免自行增减药量或停药。通过科学的药物管理与生活方式调整,大多数患者可在2-4周内恢复日常活动。若症状持续或加重,应及时复诊以排除潜在并发症。