在儿童用药领域,阿莫西林作为广谱抗生素被广泛使用,但许多家长对其副作用认知不足。一位3岁男孩因反复感染被滥用阿莫西林,最终肠道菌群严重失衡,出现耐药菌感染,这类案例揭示了合理用药的重要性。本文将从临床角度解析儿童使用阿莫西林需警惕的三大风险,并提供实用应对策略。

一、过敏反应:从皮疹到休克的致命威胁

1. 症状表现与发生机制

阿莫西林作为青霉素类药物,过敏反应发生率达0.7%-10%。儿童常见过敏表现为:

皮肤症状:荨麻疹(凸起红斑伴瘙痒)、斑丘疹(扁平红色斑块)或渗出性红斑,多出现在躯干和四肢

全身反应:约0.004%-0.015%患儿可能突发过敏性休克,表现为面色苍白、呼吸困难、血压骤降

过敏源于免疫系统将药物误判为有害物质,释放组胺等介质引发炎症反应。需注意,过敏可能在初次用药数天后或重复用药时突然出现。

2. 特殊人群预警

遗传性过敏体质儿童:父母有青霉素过敏史者,过敏风险增加3倍

传染性单核细胞增多症患儿:90%会出现非过敏性皮疹,易与药物过敏混淆

3. 急救与预防措施

家庭应急处理:发现皮肤瘙痒或局部红肿,立即停用药物并服用氯雷他定等抗组胺药

医疗干预节点:出现嘴唇肿胀、喘鸣声或意识模糊时,需即刻注射肾上腺素

用药前筛查:必须进行青霉素皮试,阴性者仍需观察30分钟

二、二重感染:看不见的肠道战场

1. 发生原理与高危因素

长期使用阿莫西林(超过7天)会破坏肠道菌群平衡。数据显示,每服用1颗阿莫西林,儿童肠道益生菌减少20%。当有益菌被抑制时,耐药菌和真菌(如白色念珠菌)趁机繁殖,引发:

口腔感染:鹅口疮(口腔黏膜白色伪膜)

消化道感染:水样腹泻伴恶臭,严重时出现血便(伪膜性肠炎)

全身性感染:念珠菌血症死亡率高达40%

2. 识别与诊断要点

时间窗口:多发生在疗程中后期或停药后2周内

特征性表现:抗生素相关性腹泻每日超过3次,持续2天以上需警惕

实验室检查:粪便检测发现难辨梭菌毒素或真菌孢子可确诊

3. 综合防治策略

微生态调节:腹泻初期补充布拉氏酵母菌(与抗生素间隔2小时服用)

营养支持:增加膳食纤维摄入,促进益生菌定植

医疗介入指征:出现脱水征(眼窝凹陷、尿量减少)或血便需静脉补液及甲硝唑治疗

三、消化系统紊乱:从轻微不适到功能损伤

1. 临床表现谱系

76%的儿童用药后出现胃肠道反应,具体包括:

功能性紊乱:恶心(45%)、呕吐(28%)、腹胀(19%)

器质性病变:长期用药者15%出现血清转氨酶升高,3%发生药物性肝炎

2. 机制解析

直接刺激:药物分子损伤胃黏膜屏障,引发炎症因子释放

神经反射:通过迷走神经影响胃肠蠕动节律

代谢负担:婴幼儿肝脏代谢酶活性仅为成人20%,易致药物蓄积

3. 分级管理方案

轻度反应(仅恶心):改为餐后服药,辅以米汤等黏膜保护剂

中度反应(呕吐+腹泻):加用蒙脱石散,维持电解质平衡

重度反应(持续呕吐/黄疸):立即停药并检测肝肾功能

四、特殊场景下的用药安全

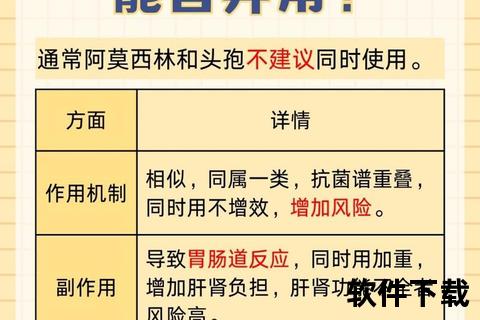

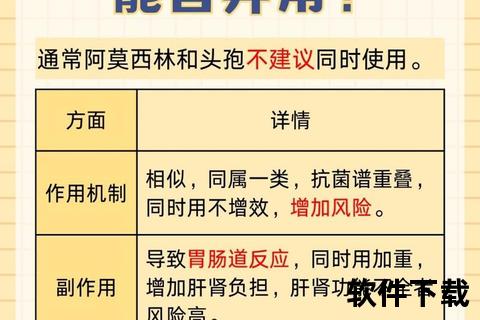

1. 与常见药物的危险组合

藿香正气水:含酒精成分引发双硫仑反应,致死案例见诸报道

益生菌制剂:需间隔2-3小时服用,避免活性菌被灭活

退热药:布洛芬可能加重胃肠道刺激,建议间隔1小时服用

2. 不同年龄段的注意事项

新生儿:肝肾功能未完善,需严格按体重调整剂量

学龄前儿童:避免使用泡腾片剂型,防止误吸

青春期少女:可能干扰口服避孕药效果,需加强避孕措施

五、构建安全用药防护网

1. 精准用药原则

细菌感染确诊前不预防性使用

疗程一般控制在5-7天,复杂感染不超过14天

优先选择窄谱抗生素

2. 家庭监测清单

每日记录:体温、排便次数、皮疹变化

预警信号:服药后出现异常哭闹、拒食或嗜睡

复查节点:3天症状无改善需重新评估

3. 医疗机构协作

基层医院:建立儿童用药过敏档案

三甲医院:开展治疗药物浓度监测(TDM)

疾控系统:定期发布区域细菌耐药数据

在抗生素耐药率逐年攀升的今天(中国儿童肺炎链球菌对阿莫西林耐药率达21.4%),科学用药不仅关乎个体健康,更是公共卫生责任。家长需牢记:阿莫西林不是“消炎神药”,每一次用药都应始于明确诊断,终于完整疗程。当孩子出现异常反应时,及时就医远比网络问诊可靠——毕竟,专业的医疗判断才是守护儿童健康的最佳防线。