消炎利胆片作为治疗肝胆湿热、胆囊炎等疾病的常用中成药,因其清热利胆的功效被广泛使用。任何药物都可能伴随副作用,尤其长期或不规范用药时,潜在风险不容忽视。本文基于权威研究和临床数据,系统解析其副作用及安全用药要点,帮助公众科学认知、合理规避风险。

一、消炎利胆片的副作用全解析

消炎利胆片的主要成分包括穿心莲、溪黄草、苦木等,虽为中药制剂,但其药理作用复杂,可能引发以下不良反应:

1. 消化系统反应(最常见)

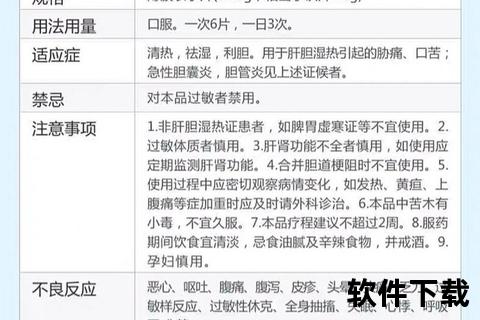

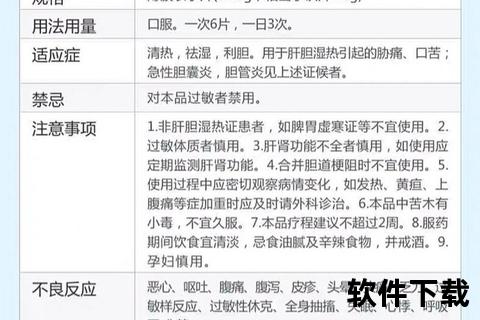

症状表现:恶心、呕吐、腹痛、腹泻、食欲减退等。

原因:药物成分刺激胃肠道黏膜,影响消化功能。脾胃虚寒患者(如畏寒、喜热饮者)更易出现腹泻、手脚冰凉等不适。

2. 过敏反应(可轻可重)

轻度反应:皮肤瘙痒、皮疹、红斑等。

重度反应:血管性水肿、呼吸困难、过敏性休克,甚至全身抽搐。此类反应虽罕见,但可能危及生命。

3. 肝肾功能损伤(长期用药风险)

肝脏毒性:苦木等成分具有一定毒性,长期服用可导致转氨酶升高、黄疸,甚至加重肝硬化或肝癌患者的病情。

肾脏负担:药物代谢增加肾脏负荷,可能引发肾功能异常。

4. 其他系统性影响

神经系统:头晕、头痛、乏力、失眠等。

心血管系统:心悸、血压波动等。

代谢影响:含糖剂型可能引起血糖升高,糖尿病患者需警惕。

5. 特殊风险:胆囊萎缩

长期服用可能抑制胆囊收缩功能,导致胆囊萎缩,尤其见于连续用药超过1个月的患者。

二、安全用药的核心要点

1. 严格把控用药指征

适用人群:仅限肝胆湿热证患者(如口苦、胁痛、急性胆囊炎)。

禁忌人群:脾胃虚寒者、过敏体质者、胆道梗阻患者、孕妇及哺乳期妇女。

2. 控制剂量与疗程

常规剂量:成人口服6片/次,3次/日(以说明书为准)。

疗程限制:国家药监局明确建议,连续用药不超过2周,避免长期使用。

3. 用药期间的监测与调整

肝肾功能检查:长期用药者需定期监测肝肾功能,尤其是慢性肝病患者。

自我观察:若出现皮疹、持续腹痛、黄疸等症状,立即停药并就医。

4. 饮食与生活习惯配合

饮食禁忌:避免油腻、辛辣食物及酒精,以防加重肝胆负担。

增强体质:适量运动、规律作息,减少肝胆疾病复发风险。

三、特殊人群的用药警示

1. 孕妇与哺乳期妇女

风险:药物成分可能通过胎盘或乳汁影响胎儿及婴儿,导致发育异常或过敏。

建议:孕期胆囊疾病优先通过饮食调节,必要时在医生指导下使用更安全的替代药物。

2. 儿童与青少年

风险:儿童肝肾功能未发育完全,更易发生毒性反应。

建议:12岁以下儿童避免使用;必须用药时需严格遵医嘱,并缩短疗程。

3. 老年人及慢性病患者

风险:合并高血压、糖尿病等慢性病时,药物可能加剧代谢紊乱。

建议:优先控制基础疾病,必要时联合用药需密切监测。

四、何时需要紧急就医?

出现以下情况,提示可能出现严重副作用,需立即就诊:

1. 过敏反应:呼吸困难、喉头水肿、休克。

2. 肝功能异常:皮肤或眼白发黄、尿液深黄、持续乏力。

3. 胆囊功能恶化:右上腹剧烈疼痛、发热、恶心呕吐。

五、总结与行动建议

消炎利胆片是一把“双刃剑”,合理使用可缓解病痛,盲目滥用则可能引发健康危机。患者需牢记:

遵循“三不”原则:不自行延长疗程、不随意增加剂量、不忽视身体信号。

医患沟通是关键:用药前详细告知医生自身健康状况,定期复诊评估疗效与安全性。

通过科学认知与规范用药,方能最大化药物收益,最小化健康风险。