生活中,一次意外的扭伤、运动后的肌肉酸痛,甚至长时间保持不良姿势引发的肩颈僵硬,都可能让“软组织损伤”这个医学术语突然变得具体。面对红肿热痛的困扰,消炎药成了许多人药箱中的首选。但您是否思考过:这些药物如何发挥作用?在什么情况下才能真正帮助修复而非掩盖问题?

软组织损伤包括肌肉、韧带、肌腱等部位的拉伤或挫伤,其典型症状为疼痛、肿胀、活动受限。传统观念中,炎症常被视为“敌人”,需尽快消除。但现代医学发现,炎症初期释放的细胞因子(如IGF-1)是启动修复的关键信号。例如,巨噬细胞通过清除坏死组织并分泌生长因子,为新生细胞创造环境。

关键矛盾点:过早抑制炎症(如滥用强效抗炎药)可能阻碍自然修复进程,而过度炎症反应又会加重组织损伤。合理用药需平衡“控制症状”与“促进愈合”的关系。

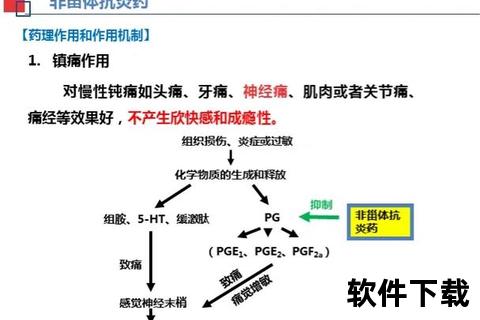

NSAIDs通过抑制环氧化酶(COX),减少前列腺素合成,从而减轻疼痛和肿胀。常用药物包括:

禁忌提示:消化道溃疡、严重肝肾疾病、孕妇及对阿司匹林过敏者禁用NSAIDs。

软组织损伤若伴开放性伤口或感染迹象(如化脓、发热),需使用抗生素(如阿莫西林、头孢类)。但需注意:抗生素对普通扭伤或拉伤无效,滥用可能引发耐药性。

1. 儿童:避免使用尼美舒利(肝毒性风险),12岁以下首选对乙酰氨基酚。

2. 孕妇:NSAIDs可能致胎儿畸形,孕晚期禁用。

3. 慢性病患者:高血压、糖尿病患者慎用NSAIDs,因其可能干扰降压药效果或升高血糖。

真相:NSAIDs仅缓解症状,无法加速组织修复。长期使用(>2周)可能抑制骨折愈合。

证据更新:冰敷虽减轻疼痛,但会延迟炎症细胞到达损伤部位,影响修复。建议改为温和加压与适度活动。

出现以下情况需立即就诊:

1. 损伤后出现肢体畸形或异常活动(疑似骨折)。

2. 肿胀持续加重,皮肤发紫或麻木(提示血管或神经损伤)。

3. 伤口深、污染严重或出现发热(感染征兆)。

1. 运动防护:热身10分钟可使肌肉弹性增加20%,佩戴护具降低踝关节扭伤风险50%。

2. 姿势管理:久坐者每小时活动5分钟,避免腰肌劳损。

3. 家庭药箱优化:备齐弹性绷带、外用止痛凝胶及急救手册,替代盲目用药。

软组织损伤的康复如同一场精准调控的“炎症交响乐”,过度抑制或放任自流均会破坏平衡。科学用药的核心在于“短期控制症状,长期支持修复”。记住:疼痛是身体的警报,而非敌人。当您下次面对伤痛时,不妨多一份耐心,让自然修复与医学干预共同谱写康复的篇章。