羟氯喹,这个名字或许让人联想到疟疾防治,但它真正的“跨界传奇”始于上世纪中叶。如今,它已成为风湿免疫科医生手中对抗自身免疫性疾病的重要武器,同时仍在热带病防治领域默默守护着人类健康。这种看似普通的白色药片,如何在截然不同的疾病领域发挥双重作用?让我们走进它的分子世界一探究竟。

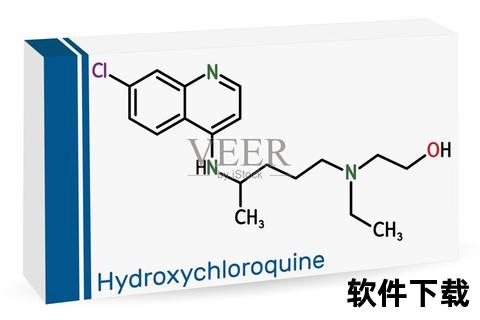

羟氯喹的化学结构与氯喹高度相似,仅在侧链上多了一个羟基基团。这一微小改变不仅降低了视网膜毒性,还赋予其独特的溶解特性。进入人体后,它能快速穿过细胞膜,在酸性溶酶体中富集,改变溶酶体pH值,抑制蛋白酶活性。这种特性使其既能干扰疟原虫的代谢,又能调节免疫细胞的活性。

在抗疟战场上,羟氯喹通过抑制疟原虫消化血红蛋白的关键酶——血红素聚合酶,导致毒性代谢产物堆积,最终杀死疟原虫。这种机制对红细胞内期的疟原虫特别有效,成为预防和治疗疟疾的重要选择。

当转向免疫调节领域,羟氯喹展现出更复杂的调控网络。它能阻断Toll样受体7/9信号通路,抑制浆细胞样树突状细胞的活化,减少干扰素-α等促炎因子释放。对B细胞的作用尤为突出,可抑制自身抗原呈递,降低类风湿因子和抗双链DNA抗体水平。临床数据显示,系统性红斑狼疮患者规律服用羟氯喹可使疾病活动指数下降40%。

在风湿免疫科,羟氯喹是系统性红斑狼疮治疗的“基石药物”。它能显著降低光敏感患者的皮肤损伤发生率(从78%降至32%),并减少激素用量。对类风湿关节炎患者,联合用药方案中加入羟氯喹可使关节肿胀数减少50%以上。近年研究还发现,该药可降低心血管事件风险,改善胰岛素抵抗,为代谢综合征患者带来额外获益。

皮肤科医生则利用其光保护特性治疗日光性荨麻疹、皮肤型红斑狼疮。一项为期6个月的观察显示,85%的慢性光化性皮炎患者皮损面积缩小超过75%。更令人惊喜的是,羟氯喹在抗磷脂综合征治疗中展现出血栓预防作用,使反复流产患者的活产率提高至84%。

对妊娠期女性,羟氯喹是少数安全的免疫调节剂。多中心研究追踪了3000余例妊娠案例,用药组胎儿畸形率(2.3%)与健康人群无统计学差异。哺乳期母亲用药后,乳汁中的药物浓度仅为母体血药浓度的2%,符合国际哺乳安全标准。

儿童用药需严格剂量控制,按≤6mg/kg标准给药时,视网膜病变发生率低于0.3%。老年患者应关注药物蓄积风险,建议每6个月进行视野检查和心电图监测。对于葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者,需警惕溶血风险,初始治疗阶段应住院观察。

长期用药者最需警惕的是视网膜毒性。采用多模式筛查策略——包括OCT光学相干断层扫描和视野检查,可使早期病变检出率提升至92%。建议累积剂量超过200g时,每4个月复查眼底。胃肠不耐受者可将日剂量分次随餐服用,必要时联用质子泵抑制剂。

临床曾遇典型病例:32岁狼疮患者因自行加倍剂量导致色觉异常,及时停药后视力完全恢复。这警示我们,即使相对安全的药物也需严格遵循医嘱。当遭遇银屑病突发加重或重症肌无力症状时,应立即启动多学科会诊。

从热带雨林到风湿诊室,羟氯喹的百年演进史印证着医学发现的偶然与必然。对于普通患者,理解“小药片”背后的科学逻辑,掌握定期监测的“健康密码”,方能真正释放这种经典药物的治疗潜能。当出现视觉异常或持续心悸时,不必惊慌,及时联系主治医生调整方案,现代医学的监测手段完全有能力将风险控制在萌芽阶段。