孩童的哭声如同未破译的密码,承载着无法言说的需求与情绪。研究表明,0-3岁婴幼儿平均每天哭泣时长达1-2小时,而超过80%的父母在首次育儿阶段难以准确识别哭声背后的真实意图。这些此起彼伏的啼哭不仅是生命早期的交流方式,更是神经系统发育与情感联结建立的重要信号。

当新生儿以短促、急切的哭声划破空气时,往往在传递生存需求信号。临床观察显示,饥饿性啼哭常伴随头部扭动和吸吮反射,尿布潮湿时哭声呈现断续的呜咽特征,而突发尖锐的哭声可能提示肠绞痛发作。值得注意的是,2月龄婴儿的"黄昏哭闹"现象与肠道菌群定植相关,此时采用飞机抱配合顺时针腹部按摩可有效缓解胀气。

生理不适鉴别要点

随着前额叶皮层发育,2岁以上儿童的哭泣开始呈现复杂的社会化特征。研究发现,幼儿故意放慢节奏的抽泣中,62%属于情感操控型哭泣,这类哭声往往在父母注视时音量增大,停止关注后立即减弱。而遭遇挫折时的崩溃式哭闹,本质是杏仁核过度激活引发的情绪海啸,此时简单的拥抱比说教更有效。

各年龄段情绪表达特征

| 年龄段 | 典型情绪触发点 | 调节能力发展 |

||-|--|

| 0-1岁 | 分离焦虑、感官过载 | 依赖外部安抚 |

| 1-3岁 | 自主权受限、社交冲突 | 开始模仿调节策略 |

| 3-6岁 | 自尊受损、规则困惑 | 能运用简单认知调节 |

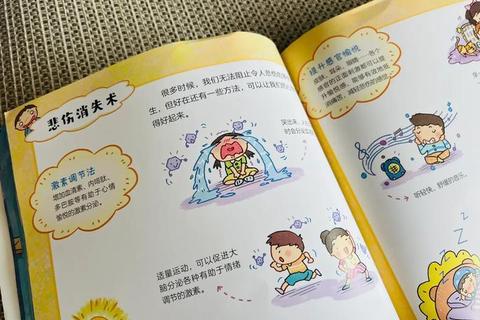

针对不同哭声类型,神经调节式安抚展现出显著效果。5S安抚法的核心在于激活婴儿的镇静反射:侧卧摇晃模拟子宫环境,白噪音唤醒听觉记忆,吸吮动作促进内啡肽分泌。对于学步期幼儿,"情绪命名游戏"可将抽象感受具象化——当孩子因玩具损坏哭泣时,引导其说出"我的小熊坏了,感觉心里破了个洞",这种具象表达能使皮质醇水平下降40%。

黄金安抚公式

1. 触觉优先:10秒内给予肌肤接触,降低应激激素

2. 节奏调控:同步呼吸频率建立安全感

3. 认知引导:用简单选择题转移注意力焦点

4. 环境重塑:创造具有包裹感的小型安全空间

当哭泣伴随持续拒食、异常嗜睡或呼吸窘迫时,需警惕颅内出血等急症。值得注意的是,4岁以上儿童若频繁出现无诱因哭泣,且伴随社交退缩或睡眠障碍,应及时进行神经发育评估。美国儿科学会建议,每天哭泣超过3小时且持续3周以上,需考虑进行胃肠功能与神经学检查。

在育儿的漫长征程中,每一次哭声都是亲子关系的建构契机。掌握科学解码技巧的更要理解:适度的情绪宣泄是心理免疫系统的重要组成部分。当孩子眼泪落下时,我们给予的不仅是即时安抚,更是未来面对人生风雨时自我调节的能力储备。

家长行动清单