拔牙虽是小手术,但科学用药能显著降低感染风险,帮助创口更快愈合。面对市面上种类繁多的消炎药,如何选择、何时服用、哪些人群需特别注意?这些问题往往让患者陷入困惑。

1. 预防感染的必要性

当牙齿存在明显炎症(如牙周炎、根尖周炎)或手术创面较大(如阻生智齿拔除)时,细菌可能通过血液引发菌血症。研究显示,术前0.5-2小时服用抗生素可使血药浓度在手术时达到峰值,有效抑制细菌繁殖。

2. 特殊体质人群的优先考虑

糖尿病、免疫缺陷患者因抵抗力较低,术后感染风险增加2-3倍,需常规预防性用药。老年人因血管弹性差、愈合慢,也建议术前用药。

3. 复杂手术的主动防御

涉及骨切开、缝合的埋伏牙拔除术,创面暴露时间长,术后肿胀概率高达40%。此时联合使用抗生素与非甾体抗炎药,可减少70%的并发症。

1. 青霉素类:阿莫西林(每日3次,每次0.5g)作为一线用药,过敏者禁用。

2. 头孢类:头孢克肟(每日2次,每次0.1g)抗菌谱更广,适用于青霉素过敏者。

3. 大环内酯类:阿奇霉素(首日0.5g,之后每日0.25g)适合胃功能较差人群。

注意事项:

布洛芬(每6小时400mg)和双氯芬酸钠(每日75-150mg)既可镇痛又能抑制炎症介质。建议术前1小时服用,持续使用不超过5天。

牛黄解毒丸(每日2次,每次3g)联合西药使用,可减轻抗生素引发的肠道不适。但孕妇、哺乳期禁用。

1. 必须停用的高风险药物

2. 疾病患者的精细调控

3. 孕妇与儿童的特殊处理

1. 术前48小时准备清单

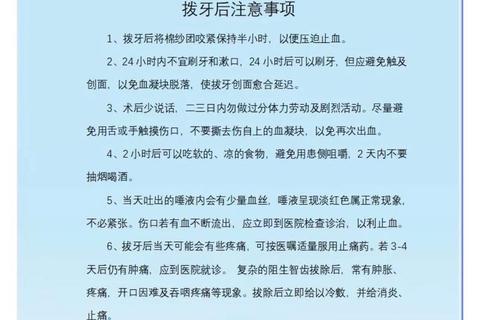

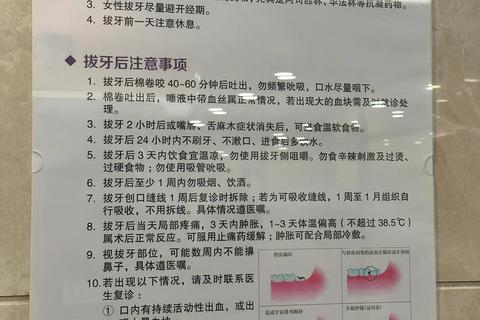

2. 术后关键72小时护理

3. 感染预警信号

若出现以下情况需立即就医:

最新《Cochrane系统评价》指出,抗生素预防对心内膜炎高风险者的效果仍存疑,建议医生根据个体情况权衡利弊。而北京口腔医院2022年临床数据显示,术前用药使复杂拔牙的感染率从12%降至4%。

科学用药的核心在于精准评估风险,既不过度依赖药物,也不盲目拒绝必要防护。当您面对拔牙决策时,不妨携带既往用药记录与体检报告,与医生共同制定个性化方案。