布洛芬作为家庭药箱中的常备药物,被广泛用于退热、镇痛和抗炎。面对琳琅满目的剂型——从片剂、胶囊到混悬液,许多人会产生疑问:“不同剂型的布洛芬起效时间到底有何不同?为什么有人服用后半小时就见效,有人却要等两小时?”本文将结合医学研究与实践,解析布洛芬的见效机制与关键影响因素,帮助公众科学用药。

一、不同剂型布洛芬的起效时间差异

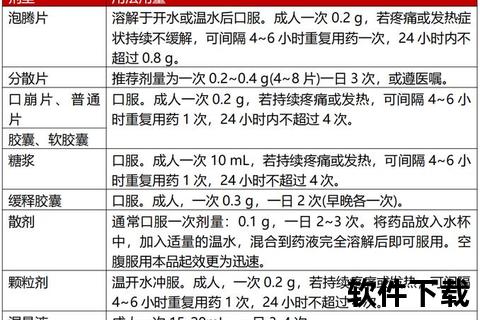

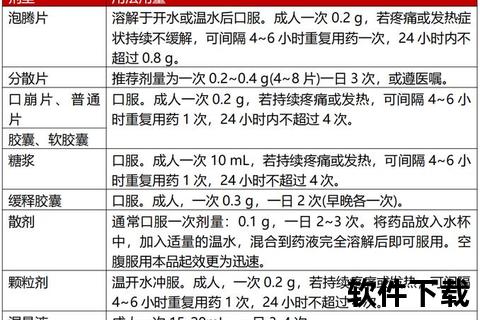

布洛芬的剂型设计直接影响药物在体内的释放速度和吸收效率,进而决定起效时间和适用场景。

1. 液体制剂(混悬液、滴剂)

起效时间:最快(约20-40分钟)。

机制:液体状态无需崩解,药物分子直接接触胃肠道黏膜,吸收迅速。

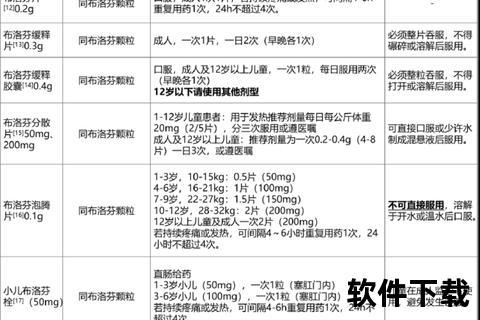

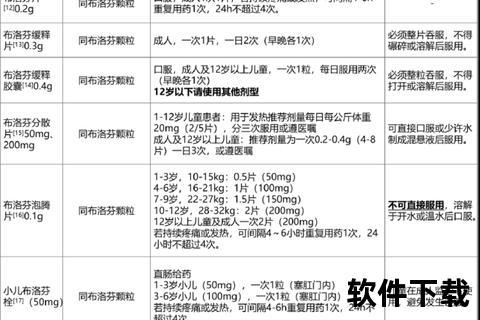

适用人群:婴幼儿(≥6个月)及吞咽困难者。混悬滴剂(如美林)因剂量更精确,更适合低龄儿童。

2. 普通片剂/胶囊

起效时间:约30分钟至1小时。

特点:药物在胃内崩解后快速释放,适合需要迅速退热的成人。

注意事项:空腹服用可能刺激胃黏膜,建议随餐或餐后服用。

3. 缓释胶囊/片(如芬必得)

起效时间:1-2小时起效,5小时达最大效果。

优势:通过缓释技术延长药效至12小时,每日仅需2次。

适用场景:更适合慢性疼痛(如关节炎、肌肉酸痛),高热时需谨慎选择。

4. 栓剂

起效时间:约40-60分钟。

特点:直肠给药可绕过肝脏首过效应,减少胃肠刺激,适合呕吐或吞咽困难者。

二、影响布洛芬见效速度的五大因素

除了剂型,以下因素也会显著影响药效发挥:

1. 个体代谢差异

年龄:儿童代谢快于老年人,起效更快。

肝肾功能:肝肾功能不全者代谢减慢,可能延长起效时间并增加副作用风险。

2. 用药剂量与方式

剂量范围:成人单次剂量0.2-0.4克,儿童按体重计算(5-10mg/kg)。剂量不足可能延迟效果,过量则增加毒性风险。

服药方式:缓释制剂若被碾碎或咀嚼,会导致药物快速释放,可能引发中毒。

3. 进食状态

空腹:加速吸收,但可能加重胃部不适。

餐后:延缓吸收约30分钟,但可减少胃肠道刺激。

4. 疼痛或发热类型

轻度疼痛/低热:起效较快(30分钟内)。

重度炎症/高热:需更高血药浓度才能起效,时间可能延长至1-2小时。

5. 药物相互作用

抗凝药(如华法林):联用布洛芬可能增加出血风险。

降压药:布洛芬可能减弱降压效果。

三、科学用药的四大行动建议

1. 根据需求选择剂型

紧急退热:首选混悬液或普通片剂。

慢性疼痛:优先选择缓释制剂以减少服药次数。

儿童用药:严格按体重计算剂量,避免混悬液与滴剂混淆。

2. 避免常见用药误区

重复用药:不同商品名的布洛芬可能成分相同,24小时内总量不超过1.2克(成人)。

盲目加量:过量可能导致急性肾损伤或消化道出血。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:妊娠晚期禁用布洛芬,可选对乙酰氨基酚。

慢性病患者:严重心衰、消化道溃疡患者应避免使用。

4. 何时需要就医

发热持续超过3天,或体温>40℃。

出现呕血、黑便、皮疹等严重不良反应。

四、延伸科普:布洛芬与对乙酰氨基酚的对比

| 对比项 | 布洛芬 | 对乙酰氨基酚 |

||--|--|

| 退热效果 | 较强,适合高热 | 较弱,适合低热 |

| 抗炎作用 | 有 | 无 |

| 适用年龄 | ≥6个月 | ≥2个月 |

| 肝毒性风险 | 低 | 高(过量时) |

| 胃肠刺激 | 较高 | 较低 |

| 维持时间 | 6-8小时 | 4-6小时 |

布洛芬的见效时间并非一成不变,而是剂型、个体差异与用药方式共同作用的结果。掌握这些知识,不仅能提升用药安全性,还能在发热或疼痛时做出更明智的选择。当症状超出家庭处理能力时,及时就医仍是保护健康的最佳选择。