当女性频繁感到腰部如针刺般疼痛时,许多人会误以为是腰肌劳损或腰椎问题,却忽视了背后可能潜藏的妇科疾病。这种疼痛可能伴随白带异常、下腹坠胀等症状,若未及时干预,可能发展为慢性炎症甚至影响生育功能。本文将从病因、诊断到防治策略,系统解析这一健康隐患。

一、妇科腰刺痛的典型症状与病因

1. 症状特征

妇科疾病引起的腰痛常表现为腰骶部(骨盆上方)持续性钝痛或阵发性刺痛,可能伴随以下特征:

与体位无关:疼痛不会因久坐或弯腰加重,但可能随月经周期波动(如经期加重)。

伴随症状:白带量增多、异味、痛、不规则出血、下腹坠胀感等。

夜间加重:部分患者平躺时疼痛更明显,可能与盆腔充血有关。

2. 六大妇科疾病关联分析

根据临床研究,以下妇科问题最易引发腰刺痛(按发病率排序):

盆腔炎(PID):急慢性盆腔炎均可导致腰骶部疼痛,炎症刺激盆腔组织及神经,可能伴随发热、乏力等全身症状。

子宫内膜异位症:异位的子宫内膜组织在盆腔内形成粘连,刺激神经末梢,表现为经期加重的放射性刺痛。

子宫肌瘤或卵巢囊肿:直径>5cm的肌瘤或囊肿可能压迫邻近器官或神经,引发牵涉性疼痛。

宫颈炎或子宫脱垂:宫颈局部充血水肿或子宫位置异常(如后倾)可导致腰骶部酸胀刺痛。

泌尿系统感染:女性尿道短,细菌易上行感染至膀胱或肾脏,引发腰痛合并尿频、尿急。

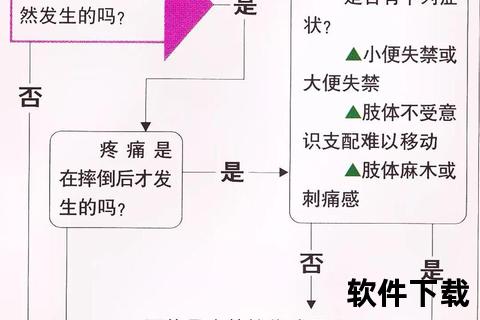

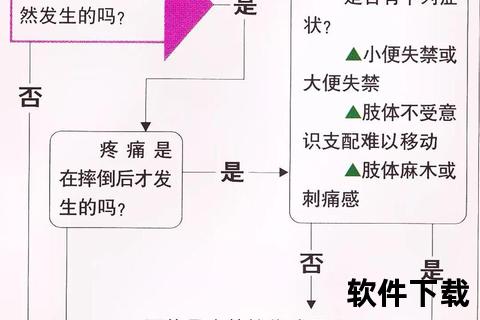

二、诊断流程:如何判断腰痛是否与妇科相关?

1. 自我筛查方法

通过以下问题初步评估风险:

疼痛是否集中在腰骶部,而非腰椎正中?

是否伴随月经异常或白带变化?

近期是否有性生活卫生不良或流产史?

若以上任一答案为“是”,建议尽早就诊妇科。

2. 医学检查手段

双合诊/三合诊:医生通过触诊判断子宫、附件压痛及活动度,初步筛查盆腔炎、肌瘤等。

超声检查:超声可清晰显示子宫、卵巢结构,发现囊肿、积液或粘连。

实验室检测:白带常规、血常规(CRP、白细胞升高提示感染)、宫颈分泌物培养(排查支原体、淋球菌等)。

三、中西医结合防治策略

1. 西医治疗:针对病因的精准干预

抗感染治疗:

细菌性盆腔炎:头孢曲松钠+多西环素联合用药14天。

衣原体感染:阿奇霉素单次口服或延长疗程。

手术干预:

卵巢囊肿>5cm或肌瘤引发压迫症状:腹腔镜微创手术。

子宫内膜异位症:保守性手术(切除病灶保留生育功能)。

物理治疗:

短波、激光等热疗促进盆腔血液循环,缓解慢性炎症。

2. 中医辨证施治:调理体质根源

中医将妇科腰痛归为“带下病”“经行腰痛”范畴,常见证型与方药:

湿热瘀结证(占60%以上):

表现:白带黄稠、口苦尿赤、舌红苔黄腻。

方药:银蒲四逆散加减(金银花、蒲公英、赤芍、薏苡仁)。

气滞血瘀证:

表现:疼痛随情绪波动、经血紫暗有块。

方药:膈下逐瘀汤(桃仁、红花、香附)活血行气。

肾虚血瘀证(多见于产后或流产后):

表现:腰膝酸软、夜尿频多。

方药:杜断桑寄失笑散(杜仲、桑寄生、川牛膝)补肾化瘀。

3. 居家护理与预防

急性期缓解疼痛:

热敷腰骶部(40℃热水袋,每次20分钟)促进局部循环。

避免久坐,每1小时起身活动,练习“猫式伸展”(四肢着地,拱背-塌腰交替)。

长期预防措施:

经期避免盆浴、游泳,选择透气棉质内裤。

每周3次凯格尔运动(收缩盆底肌)增强盆腔支撑力。

饮食调理:湿热体质者多食冬瓜、赤小豆;肾虚者可用枸杞、黑豆煲汤。

四、特殊人群注意事项

孕妇:妊娠期腰痛需排除先兆流产或泌尿感染,避免盲目热敷或服用中药,建议侧卧减轻腰椎压力。

产后女性:气血两虚易诱发腰痛,可艾灸命门、肾俞穴,配合当归生姜羊肉汤温补。

更年期女性:雌激素下降加速骨质疏松,需定期检测骨密度,补充钙剂(1000mg/天)+维生素D(800IU/天)。

五、何时必须就医?

出现以下情况需立即就诊:

1. 腰痛持续>2周且居家护理无效;

2. 伴随高热(>38.5℃)、脓性分泌物;

3. 突发剧烈腹痛或晕厥(警惕卵巢囊肿蒂扭转或宫外孕)。

妇科腰刺痛是身体发出的“健康警报”,背后可能隐藏着炎症、肿瘤或结构异常。通过科学诊断与中西医结合治疗,多数患者可获得显著改善。记住:早筛查、早干预是避免并发症的关键,切莫因“常见症状”而延误诊治。