月经如同女性身体的“晴雨表”,其颜色的微妙变化往往暗藏着健康信号。对于多数女性而言,月经血以暗红色为主,但在不同阶段或特殊情况下,颜色深浅可能呈现动态变化。了解这些变化背后的生理机制与健康警示,有助于女性更早发现潜在问题,及时采取应对措施。

一、月经颜色的科学解析:从暗红色到其他色调的生理逻辑

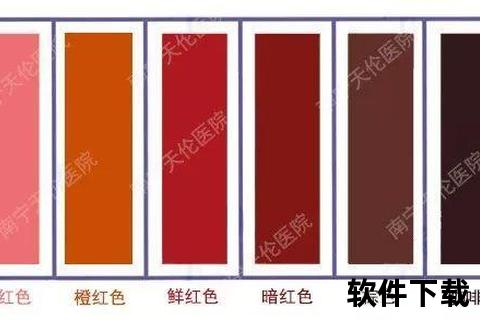

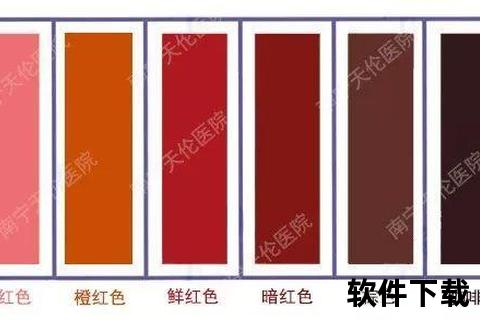

月经血的颜色主要由血液氧化程度、流动速度及子宫内膜剥脱周期决定。正常经血中动脉血占比约75%,静脉血占25%,混合后呈现暗红色,这是健康状态的典型表现。

1. 暗红色的动态变化

初期暗红:月经前1-2天,因内膜剥脱速度较慢,血液在宫腔短暂停留后氧化加深,常表现为暗红色或深褐色。

中期鲜红:经期第2-3天,内膜脱落加速,新鲜血液快速排出,颜色转为鲜红或深红。

后期淡褐:经期结束前,残留血液在酸性环境中进一步氧化,可能呈现咖啡色或浅褐色。

2. 影响颜色的关键因素

血流速度:久坐或子宫后位可能导致经血滞留,颜色加深。

激素水平:雌激素过高或孕酮不足可能加速内膜脱落,导致鲜红色经血增多。

二、需警惕的异常颜色与伴随症状

当月经颜色偏离正常范围,并伴随其他症状时,可能提示健康问题。

1. 鲜红色持续超3天

可能原因:子宫肌瘤、子宫内膜增生或异常出血。

警示信号:需结合经量判断,若每小时需更换卫生巾且持续多日,可能引发贫血。

2. 粉红色或浅红色

生理性:经期头尾少量出血被宫颈黏液稀释。

病理性:严重贫血(血红蛋白低下)、早孕出血或内分泌紊乱。

特殊提示:若近期有无保护性行为,需优先排除妊娠。

3. 深咖啡色或黑色

正常情况:经血在体内滞留超过8小时(如晨起首次排出)。

异常情况:全程咖啡色伴经量减少,可能与宫腔粘连、卵巢功能减退相关。

4. 橙红色伴异味

典型提示:细菌性炎或霉菌感染,需结合外阴瘙痒症状判断。

三、中医视角下的月经颜色与体质关联

中医认为,月经颜色反映气血运行状态,与肝、脾、肾功能密切相关:

暗红血块+痛经:多为血瘀或宫寒,可热敷小腹或艾叶泡脚。

浅红色+乏力:气血两虚,建议食用红枣、桂圆,辅以四物汤调理。

深褐色+腰酸:肾气不足,需避免寒凉饮食,适当补充黑豆、核桃。

四、居家自检与就医指征

1. 自我观察要点

记录周期:正常周期21-35天,持续2-7天。

估算经量:总量20-80mL(一片日用卫生巾完全浸透约10-15mL)。

关注伴随症状:如痛经程度、血块大小、异味等。

2. 需立即就医的情况

经血颜色异常持续3个月经周期。

经量突然增减超过50%,或非经期出血。

严重痛经影响日常生活,或伴随发热、头晕。

五、预防与调理策略

1. 生活习惯调整

避免久坐,每小时活动5分钟促进经血排出。

经期保暖,尤其腰腹部,可用暖宝宝或热敷贴。

2. 饮食建议

血瘀型:饮用红花山楂茶,减少油腻食物。

贫血型:增加动物肝脏、菠菜、红肉摄入,搭配维生素C促进铁吸收。

3. 情绪管理

压力过大可能扰乱激素周期,建议通过瑜伽、冥想缓解。

六、特殊人群注意事项

青少年:初潮后2年内周期不稳定属正常,但颜色持续鲜红需排查凝血功能。

围绝经期女性:经血变浅或周期紊乱可能与卵巢功能衰退有关,需监测内膜厚度。

孕妇:任何孕期出血均属异常,需紧急就诊。

月经颜色的变化既是生理现象,也可能是疾病的早期信号。通过科学的自我观察与适时的医疗干预,女性能够更好地守护生殖健康。记住:当身体发出异常警示时,及时就医远比盲目调理更重要。