疫苗接种后的日常护理是确保免疫效果的重要环节,而“能否洗澡”这一看似普通的问题却常引发公众疑虑。事实上,这一建议背后既有医学原理的考量,也存在长期形成的认知误区。科学数据显示,全球每年因疫苗接种后护理不当引发的并发症中,真正与洗澡相关的案例不足0.01%,但正确的护理方式仍能有效提升接种体验。

疫苗接种后留下的微创直径通常仅为0.6-0.7毫米(约为头发丝的1/10),在规范操作下,针道在15-30分钟内即可通过凝血机制自然闭合。皮肤表面形成的纤维蛋白栓能有效阻挡外界微生物入侵,这一生理过程与日常蚊虫叮咬后的愈合机制类似。实验室模拟显示,即使未完全闭合,自来水中的菌落数(通常≤100CFU/mL)也远低于引发感染的临界值(需>10^5CFU/mL)。

国际权威研究证实,及时清洁反而能降低感染风险。澳大利亚的857例对照试验显示,接种后48小时开始洗澡组的感染率(8.4%)略低于延迟洗澡组(8.9%),说明适度清洁对伤口愈合具有积极作用。但需注意,高温泡澡(超过40℃)会引发血管扩张,可能加剧局部红肿反应。

1. 新冠疫苗:

由于吸附剂成分可能引发局部硬结,建议接种后观察4小时再接触水。若使用加压淋浴喷头,需保持喷头与注射部位30cm以上距离,水温控制在38℃±2℃为宜。对于出现低热(37.3-38℃)的接种者,可用温水(32-35℃)擦拭身体替代沐浴。

2. HPV疫苗:

九价疫苗受种者可在当天采用“创可贴物理隔离法”淋浴:先用防水敷贴覆盖注射部位,洗澡后及时揭开并碘伏消毒。需避免桑拿浴,因高温环境可能影响疫苗引起的局部免疫应答。

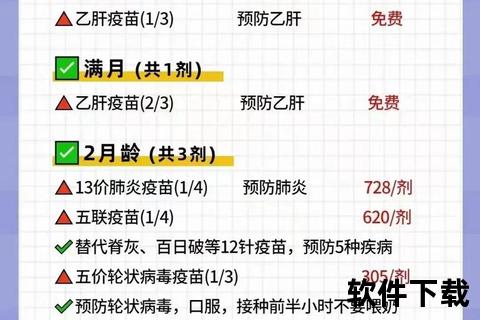

3. 儿童疫苗:

婴幼儿汗腺密度是成人的2-3倍,夏季接种后可采用“分段清洁法”:先用37℃生理盐水棉片清洁非注射区域,24小时后用海绵轻柔擦洗全身。特别注意脊髓灰质炎疫苗口服后1小时内禁止饮水,因此需延后清洁面部。

接种后出现以下情况需暂停洗澡并就医:

1. 注射部位出现跳痛性红肿,范围超过5cm且48小时内无消退迹象

2. 皮肤出现匐行性红斑或紫癜样改变

3. 体温异常升高(≥38.5℃)伴随寒战

4. 沐浴后出现呼吸困难或荨麻疹

建议家庭常备防水伤口贴(建议尺寸4×4cm)、医用生理盐水和电子水温计。对于行动不便者,可采用“三明治护理法”:先敷冷凝胶15分钟降低皮肤温度,再快速擦浴,最后用冷毛巾按压注射点5分钟。

1. “酒精消毒后不能碰水”:医用酒精挥发时间约为2分钟,等待15分钟后接触水不会影响消毒效果。

2. “创可贴必须满24小时”:实验显示,透气型敷料使用6小时后撕除,感染风险反而低于长期覆盖。

3. “硬结部位不能清洗”:适度按摩配合40℃以下温水冲洗,可促进吸附剂代谢,但需遵循“三次轻触法”——单次接触时间不超过3秒,每日不超过3次。

疫苗接种后的科学护理需要平衡感染预防与生活质量。掌握“观察-评估-行动”的三步原则:首先观察注射部位状态,评估自身基础健康状况,最后选择适宜的清洁方式。当个体情况与常规建议冲突时(如高温作业者需及时清洁),可采用替代方案(如纳米喷雾清洁技术)实现安全护理。记住,任何护理措施都应以保持接种者舒适度为前提,过度防护反而可能引发焦虑等心理应激反应。