盆底肌是女性健康的重要“隐形守护者”,但妊娠和分娩带来的压力常导致其松弛或损伤,引发漏尿、盆腔脏器脱垂等问题。据统计,我国约50%的已婚育女性存在盆底功能障碍。若忽视修复,可能引发长期健康隐患。本文从科学角度解析盆底肌损伤机制,并提供实用修复方案,帮助女性把握恢复黄金期,重获健康与自信。

1. 盆底肌的功能与结构

盆底肌由多层肌肉和结缔组织构成,像一张“吊网”支撑膀胱、子宫、直肠等盆腔脏器,控制排尿、排便及性功能。其肌纤维分为两类:

2. 损伤的三大原因

3. 典型症状与危害

轻度损伤表现为松弛、尿频;中重度可发展为:

1. 修复的三大阶段

2. 诊断方法

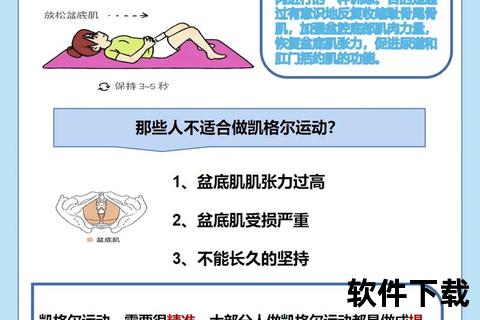

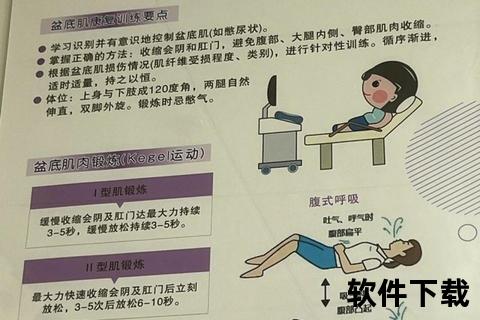

1. 居家锻炼:凯格尔运动为核心

步骤详解(附呼吸配合):

1. 定位肌肉:想象阻止排尿或排气,收缩与(避免腹部用力);

2. 慢肌训练:收缩5-10秒→放松10秒,重复10-15次/组,每日3组;

3. 快肌训练:快速收缩-放松(1秒/次),10次/组,每日2组。

常见错误:屏气、腹肌代偿、过度训练引发疲劳。

2. 辅助训练动作

3. 医学干预手段

4. 生活习惯调整

1. “排残乳”非必要:断奶后残留乳汁可自然吸收,过度按摩可能引发炎症;

2. “骨盆修复”慎选:多数骨盆倾斜可自行恢复,捆绑销售项目需警惕;

3. “产后发汗”风险:大量出汗可能导致电解质紊乱,无排毒功效。

1. 产后42天内:以休息为主,可进行腹式呼吸训练;

2. 42天复查后:根据评估结果制定个性化方案(如凯格尔+电刺激);

3. 3个月后:加入瑜伽或普拉提增强核心稳定性。

盆底肌修复是产后健康管理的核心环节,需科学规划与长期坚持。若出现持续漏尿、下坠感或疼痛,务必及时就医。记住,修复不仅是恢复身体机能,更是对生活质量的主动掌控。