阿奇霉素作为临床常用的抗生素,其价值不仅在于抗菌,更因其独特的抗炎与免疫调节作用备受关注。当孩子持续咳嗽、发热不退时,医生开具的粉色药袋里往往装着这种药物。它如何在杀灭病原体的同时缓解炎症反应?长期使用是否存在风险?这些问题的答案藏在分子生物学与临床实践的精密交织中。

1. 精准打击病原体

阿奇霉素通过大环内酯结构包裹细菌核糖体50S亚基,阻断肽链延伸所需的关键位点,使肺炎链球菌等病原体无法合成生存必需的蛋白质。这种作用对支原体等非典型病原体同样有效,其细胞内穿透力可达血液浓度的50倍,在感染部位形成药物富集。

2. 调控炎症风暴

最新研究发现,该药物可抑制NF-κB等转录因子活性,减少IL-6、TNF-α等促炎因子释放。在慢性气道疾病患者中,能降低中性粒细胞浸润达40%,黏液分泌减少30%。这种调节具有双向性:初期增强吞噬细胞活性,后期抑制过度免疫反应,形成独特的"先激活后抑制"模式。

3. 长效作用特性

长达68小时的血浆半衰期使其具备"脉冲式给药"优势。服药三天后,肺泡巨噬细胞内药物浓度仍维持治疗水平达10天,这种持续释放机制既保证疗效又减少用药频次。

1. 适应症图谱

• 呼吸道感染:儿童支原体肺炎治疗有效率可达85%,成人慢性支气管炎急性发作住院率降低25%

• 皮肤软组织感染:对金黄色葡萄球菌引起的蜂窝织炎治愈率与头孢类相当

• 特殊领域:移植后细支气管炎患者三年生存率提升15%,酒渣鼻红斑消退时间缩短5天

2. 个体化给药方案

儿童采用10mg/kg阶梯疗法(首日加倍),早产儿需根据矫正月龄调整剂量。孕妇需严格评估风险,研究显示妊娠早期暴露的胎儿畸形率未显著增加。肝肾功能不全者需监测转氨酶水平,剂量调整幅度不超过标准量30%。

3. 耐药性破局策略

东亚地区肺炎支原体耐药率已超70%,但联合用药可突破困局:

监测耐药突变位点(如23S rRNA基因A2063G突变)可指导精准换药时机。

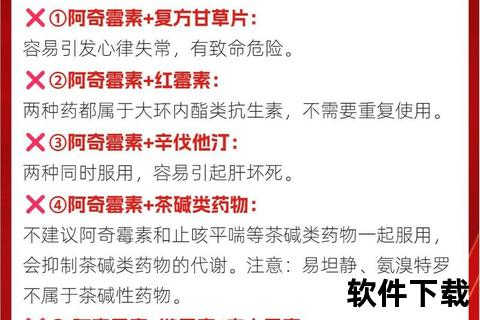

1. 不良反应应对手册

• 胃肠道不适:与食物同服可降低30%呕吐发生率,布拉氏酵母菌能缓解抗生素相关性腹泻

• QT间期延长:避免与喹诺酮类联用,基础心率>100次/分患者需心电监护

• 肝功能异常:发生率约1.5%,停药后2周内恢复

2. 特殊人群防护网

哺乳期母亲服药后4小时内避免哺乳,早产儿需监测肠道菌群变化。老年患者合并用药超过5种时,相互作用风险增加2.3倍,需重点排查、华法林等药物。

3. 社区用药教育要点

建立"三要三不"原则:

当出现胸痛、晕厥或黄疸等警示症状时,应立即停药就医。大数据显示,规范用药下严重不良反应发生率低于0.3%,但自行中断疗程者耐药风险增加7倍。

行动指南

1. 家庭应急处理:儿童持续高热超过72小时或出现"三凹征",需立即急诊

2. 用药日记模板:记录体温曲线、咳嗽频率、皮疹出现时间

3. 复诊信号识别:症状缓解后再次出现黄绿色痰液提示可能继发细菌感染

4. 环境防控:支原体流行季保持室内湿度50%-60%,每日通风3次

透过实验室显微镜看到的分子作用,最终在诊室转化为挽救生命的治疗方案。这种转化医学的典范提醒我们:合理用药既是科学,更是对生命的敬畏。在微生物与人类永恒的博弈中,阿奇霉素的故事远未结束——其抗纤维化、抗病毒等新作用机制的探索,正在打开更广阔的治疗视界。