维生素与矿物质是维持人体正常生理功能的必需微量营养素,却常因饮食结构失衡或吸收障碍导致缺乏,引发一系列健康问题。据调查,我国居民钙、铁、锌等矿物质摄入量普遍不足达标值的50%,维生素D缺乏率更高达80%。本文通过解析关键营养素的生理功能、缺乏信号及科学补充策略,帮助公众建立系统认知。

1. 构建生命基石的矿物质

钙、磷、镁构成骨骼和牙齿的主体,其中99%的钙储存在骨骼中。铁是血红蛋白的核心成分,每克血红蛋白含3.4mg铁,负责氧气运输。锌参与200多种酶反应,尤其在免疫细胞增殖和伤口愈合中不可或缺,缺锌可导致免疫球蛋白生成减少30%。

2. 维生素的代谢调控网络

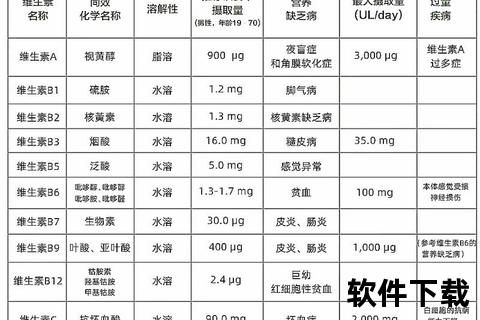

维生素D通过激活肠道钙结合蛋白促进钙吸收,其血液浓度每下降10ng/ml,骨折风险增加30%。B族维生素形成辅酶参与能量代谢,维生素B12缺乏时,甲基丙二酸堆积可损伤神经髓鞘。维生素C不仅是胶原蛋白合成必需物质,还能将三价铁还原为更易吸收的二价铁。

1. 典型体征警示

2. 实验室诊断阈值

1. 膳食优化方案

2. 补充剂使用原则

3. 特殊人群强化方案

过量补钙可能增加肾结石风险,每日总量不宜超过2000mg。维生素A摄入超过3000μg/日可能导致肝损伤,动物肝脏每月食用不超过100g。需特别注意:

1. 饮食记录法:使用APP记录三日膳食,对比《中国居民膳食指南》缺口

2. 阶梯式补充:轻度缺乏优先调整饮食结构,中重度缺乏在医生指导下联合补充剂

3. 监测周期:微量元素检测每半年一次,骨质疏松高风险者每年进行骨密度检查

4. 就医指征:出现持续性疲劳、不明原因出血、严重骨痛等症状需立即就诊

通过建立“膳食优先-精准检测-动态调整”的补充体系,可最大限度规避营养缺乏风险。记住,营养素的吸收利用是系统工程,单一补充往往事倍功半,均衡饮食始终是健康基石。