过敏性疾病如同隐形的“健康刺客”,在换季、花粉传播或接触特定物质时悄然发作。喷嚏、鼻塞、皮肤瘙痒等症状不仅影响生活质量,还可能因误判病情导致严重后果。面对这类问题,抗组胺药物成为许多患者的首选,其中第二代抗组胺药代表——开瑞坦(氯雷他定片)凭借其独特机制和安全性,被全球超过150个国家的医疗指南推荐。本文将深入解析其抗过敏原理、适应场景及科学用药要点,帮助读者建立系统认知。

过敏反应的本质是免疫系统对无害物质的过度防御。当过敏原(如花粉、尘螨)进入人体,肥大细胞释放大量组胺,引发H1受体激活,导致血管扩张、组织水肿和神经刺激,表现为流涕、皮肤红肿、呼吸困难等症状。

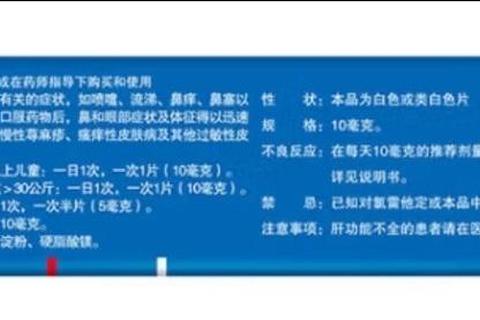

开瑞坦的核心成分氯雷他定通过三重机制发挥作用:

1. 受体阻断:选择性拮抗外周H1受体,阻止组胺与受体结合

2. 炎症抑制:减少肥大细胞释放白三烯等炎性介质

3. 屏障保护:降低血管通透性,抑制过敏原进一步渗透

这种精准作用带来两大优势:

| 适用症状 | 典型表现示例 | 作用特点 |

|-|-|--|

| 过敏性鼻炎 | 阵发性喷嚏、清水样涕、鼻眼瘙痒 | 15分钟缓解鼻部充血 |

| 急慢性荨麻疹 | 皮肤风团伴剧痒,持续6周以上 | 抑制肥大细胞脱颗粒 |

| 过敏性结膜炎 | 眼睑红肿、灼热感、流泪 | 降低血管通透性 |

| 药物/食物过敏反应 | 皮疹伴胃肠道不适 | 全身性抗炎作用 |

警示性体征(需立即就医):

特殊场景调整:

| 禁忌组合 | 潜在风险 | 机制解析 |

|-|-||

| 红霉素+特非那定 | 尖端扭转型室速(致死性心律失常) | CYP3A4酶抑制导致心脏毒性 |

| 酮康唑+氯雷他定 | Q-T间期延长 | 肝代谢竞争升高血药浓度 |

| 酒精+一代抗组胺药 | 中枢抑制加重 | 协同作用影响意识 |

1. 环境控制

2. 免疫调节

3. 用药日志

记录症状发作时间、药物反应、环境暴露因素,帮助医生优化方案

当突发皮肤瘙痒或鼻部症状时:

1. 立即措施:清水冲洗暴露部位,更换污染衣物

2. 药物干预:按体重服用开瑞坦,配合冷敷(非面部)

3. 观察窗口:若2小时内出现呼吸困难或皮疹扩散,立即急诊

4. 后续管理:症状控制后维持用药至少3天,避免复发

需要强调的是,抗组胺药物是症状管理的“消防员”,而非根治手段。对于每年发作>3个月或常规治疗无效的患者,应进行血清IgE检测及过敏原点刺试验,从源头制定脱敏方案。通过医患协作的精准医疗,才能真正实现过敏性疾病的可防可控。