维生素C,这个看似普通的营养素,却在人体内上演着精密而复杂的生化交响曲。它不仅是维持生命活动的必需物质,更是连接抗氧化防御与免疫调节的天然桥梁。当我们切开一颗橙子时溢出的清香,正是大自然赋予的健康密码。

作为水溶性维生素家族的核心成员,维生素C(抗坏血酸)在人体内具有三重关键作用机制:

1. 电子供体角色:通过自身氧化将电子转移给自由基,终止链式氧化反应,保护细胞膜脂质、蛋白质和DNA免受损伤

2. 免疫系统激活剂:促进T/B淋巴细胞增殖分化,增强中性粒细胞吞噬功能,提高免疫球蛋白合成效率

3. 胶原蛋白合成引擎:作为脯氨酸羟化酶和赖氨酸羟化酶的辅因子,确保胶原纤维三维结构的正确组装

临床研究显示,当血浆维生素C浓度低于11.4μmol/L时,免疫细胞活性下降可达40%。这种免疫调节作用在特殊生理时期尤为显著——孕妇的白细胞维生素C消耗速度较常人加快1.5倍。

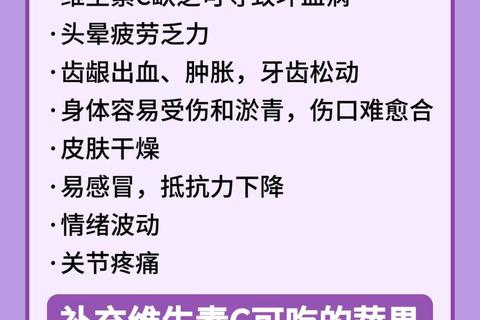

典型缺乏症状呈现渐进性发展:

过量摄入的隐蔽风险:

个性化需求图谱:

| 人群 | 日需量(mg) | 上限量(mg) | 最佳补充时段 |

|-|||--|

| 健康成人 | 100-200 | 2000 | 餐后1小时 |

| 吸烟者 | 150-300 | 2000 | 晨起与午间分次服用 |

| 孕妇 | 120-200 | 2000 | 早餐后与晚餐前 |

| 术后患者 | 200-500 | 2000 | 与锌制剂间隔2小时 |

生物利用度优化方案:

孕妇群体:

慢性病患者:

运动人群:

当出现可疑症状时,三级诊断体系可准确评估维生素C状态:

1. 初筛:毛细血管脆性试验(压脉带加压8分钟后出现≥5个瘀点)

2. 定量分析:

3. 影像确认:长骨X线显示"骨膜反应-骨折线-钙化带"三联征

在新冠疫情背景下,研究发现重症患者血浆维生素C水平普遍低于28μmol/L,但静脉注射治疗剂量(1.5g/6h)需严格监测草酸结晶。

1. 饮食优化:每日保证300g高维生素C蔬果(如柿子椒200g+猕猴桃100g)

2. 体征监测:每月记录牙龈出血频率、伤口愈合速度、运动后恢复时间

3. 医疗介入指征:

这颗看似简单的六碳化合物,实则是人体精密调控的艺术品。当我们理解其作用机理时,就能在抗氧化与免疫调节的天平上找到最佳平衡点——既不做营养的奴隶,也不当健康的赌徒,而是成为智慧的自我健康管理者。