抗生素的合理使用是医学领域永恒的话题。当单一药物难以对抗日益复杂的细菌感染时,联合用药策略如同医学界的"双剑合璧",通过不同药物的协同作用突破治疗瓶颈。这种策略不仅能提升疗效,还能延缓耐药性产生,正成为对抗"超级细菌"的重要武器。

1. 细胞膜破防机制

抗菌肽(AMPs)能像"分子钻头"般破坏细菌细胞膜,形成微孔结构。这种物理破坏不仅直接杀灭细菌,更重要的是为其他抗生素打开通道。例如,当β-内酰胺类抗生素遭遇外排泵耐药菌时,抗菌肽的膜破坏作用可让抗生素顺利进入细胞,显著提升杀菌效率。

2. 生物膜瓦解技术

细菌形成的生物膜如同"防护盾",可使抗生素浓度降低1000倍。研究发现,达托霉素与利福平联用能分解生物膜中的多糖基质,使隐藏其中的细菌重新暴露于药物攻击下。

3. 多靶点协同攻击

新型药物如TNP-2092采用三重作用机制:抑制DNA旋转酶、阻断RNA聚合酶、干扰细胞膜合成。这种多维度打击让细菌难以同时产生多种耐药突变,临床数据显示其耐药率低于万分之一。

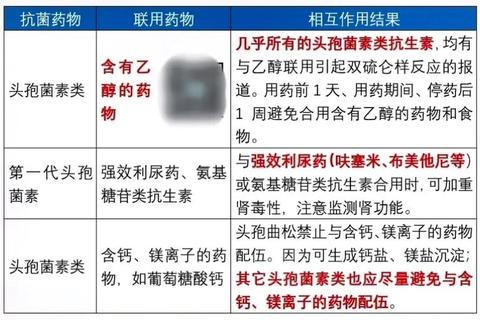

黄金组合案例

风险警示区

1. 儿童用药

2. 孕妇用药

3. 老年用药

1. 自我识别警示信号

2. 家庭护理守则

3. 用药记录模板

日期 | 药物名称 | 剂量 | 不良反应

3.24 | 阿莫西林 | 0.5g | 轻微皮疹

3.25 | 克拉霉素 | 0.25g | 无

1. 耐药性监测技术

快速基因检测可在2小时内识别30种耐药基因,指导精准用药

2. 新型递送系统

脂质体包裹技术使抗生素在感染部位浓度提高10倍

3. 全球联防机制

WHO建立抗生素生产废水处理标准,遏制环境耐药基因传播

面对细菌的"进化竞赛",合理用药不仅是医学选择,更是社会责任。通过理解协同机制、掌握用药策略、践行科学防护,我们终将在这场无形的战争中占据主动。当出现疑似感染症状时,建议立即通过正规医疗平台进行在线问诊(推荐使用国家卫健委认证的互联网医院),获取个性化用药方案。