新生儿娇嫩的口腔环境是反映健康状况的“晴雨表”,当发现宝宝舌面覆盖着乳白色苔状物时,超过86%的新手父母会陷入焦虑。这种看似普通的症状背后,可能隐藏着从生理现象到病理信号的多重健康密码。

新生儿舌苔主要由脱落的黏膜细胞、奶液沉淀和微生物群落构成。生理性舌苔通常呈现均匀薄白状态,用湿润棉签轻拭可部分去除,且不伴随其他症状。若观察到以下特征需警惕病理状态:白苔呈豆腐渣样且擦除后黏膜充血(鹅口疮)、舌面覆盖厚重白垢伴酸腐口气(消化不良)、白苔分布不均伴随呼吸急促(呼吸道感染)。

特殊案例显示,早产儿出现地图舌(舌苔斑驳脱落)可能与维生素B缺乏相关,而持续性白苔合并指甲苍白需排查贫血。值得注意的现象是,母乳喂养儿舌苔普遍较配方奶喂养儿厚重,这与乳汁成分和喂养频率密切相关。

1. 口腔生态失衡

哺乳后未及时清洁导致的奶垢沉积占临床病例的53%,其特征是舌面白垢易擦拭,无黏膜损伤。建议采用“三度清洁法”:水温37℃、纱布缠绕食指、力度以不引起呕吐反射为宜。

2. 真菌侵袭危机

鹅口疮在2月龄以下婴儿中发生率高达17%,白色念珠菌形成的伪膜具有三大识别特征:擦拭抵抗性、创面渗血点、哺乳疼痛反应。家庭护理可采用2%碳酸氢钠溶液每日局部涂抹3次,持续5-7天。

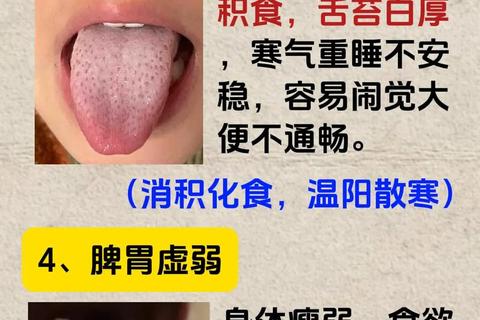

3. 消化系统警报

脾胃虚弱引发的舌象改变呈现渐进性发展:初期白苔增厚→中期出现腐腻感→后期舌体胖大伴齿痕。临床数据显示,调整喂养间隔至2.5-3小时/次,奶液温度维持40℃可改善78%的消化性舌苔。

4. 感染性疾病先兆

呼吸道感染早期,舌苔会在12-24小时内从薄白转为厚腻。观察记录显示,合并鼻腔分泌物增多或体温波动≥0.5℃时,应及时进行肺部听诊。

5. 特殊体质表征

寒性体质婴儿舌苔呈现瓷白色泽,这类婴儿往往伴随手脚发凉、大便溏稀。建议采用“洋葱式穿衣法”配合腹部按摩(顺时针轻抚50次/日)进行调理。

家庭干预四步法:

1. 口腔护理:未出牙期使用医用级硅胶指套刷,出牙后更换为360°软毛牙刷,清洁时采用“画圈式”手法覆盖舌面

2. 喂养优化:控制单次哺乳时间≤15分钟,喂奶后保持竖抱姿势20分钟,配方奶冲泡严格执行30ml水+1平勺奶粉的比例

3. 环境调控:维持室温24-26℃、湿度55%-65%,每日通风3次以上,每次不少于15分钟

4. 症状监测:建立《舌象观察日志》,记录每日舌苔厚度(1-5级评分)、颜色变化及伴随症状

医疗介入指征:当出现持续拒食>8小时、体温>38℃、白苔蔓延至咽喉部等情况,需在24小时内就诊。临床常用检测包括口腔拭子真菌培养、胃肠超声造影、血常规+CRP联合检测。

预防体系构建应贯穿围产期,孕妇需在孕晚期进行口腔菌群检测,产后哺乳前用生理盐水清洁。最新研究证实,每日补充母婴共服型益生菌(含乳杆菌和双歧杆菌)可使病理性舌苔发生率降低41%。

这个微观的口腔世界,既是生命初始的见证者,也是健康预警的守望者。掌握科学的观察方法和护理技术,父母便能将焦虑转化为守护的力量,让每一朵稚嫩的“生命之苔”都绽放健康的光彩。