肝硬化腹水是肝硬化进展至失代偿期的标志性表现之一,其背后不仅隐藏着肝脏功能的严重受损,更预示着患者可能面临复杂的并发症挑战。当患者确诊为肝硬化腹水时,最关心的问题往往是“还能活多久”,而答案的复杂性远超想象——从几个月到数十年不等,个体差异极大。这种差异的根源,既与疾病的生物学特征有关,也受到治疗选择、生活方式调整甚至心理状态的影响。本文将系统解析肝硬化腹水的生存期相关因素,并结合最新医学证据提供实用管理建议。

一、肝硬化腹水的本质与临床表现

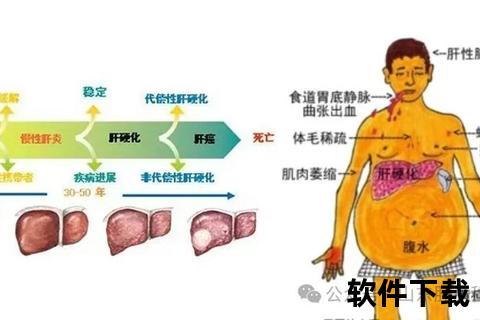

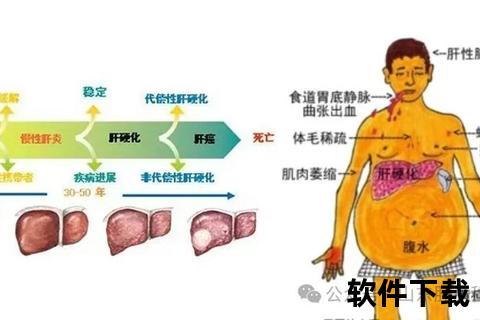

肝硬化腹水的形成是门静脉高压、低蛋白血症和激素代谢紊乱共同作用的结果。当肝脏硬化导致门静脉压力升高时,血管内的液体会渗出至腹腔;肝脏合成白蛋白的能力下降,血浆胶体渗透压降低,进一步加剧液体潴留。早期患者可能仅表现为轻微腹胀,但随着腹水量增加,会出现腹部膨隆、呼吸困难、下肢水肿等症状,甚至因膈肌抬高导致胸闷。部分患者可能合并肝掌、蜘蛛痣等肝硬化特征性体征。

典型症状分级:

少量腹水:腹胀感轻微,仅在超声检查中发现。

中量腹水:腹部膨隆可见,叩诊移动性浊音阳性。

大量腹水:腹部如鼓,皮肤紧绷,可能伴随脐疝或液波震颤。

二、影响生存期的核心因素

1. 肝脏功能代偿状态

肝硬化分为代偿期与失代偿期。代偿期患者(Child-Pugh A级)5年生存率可达70%-80%,而失代偿期(Child-Pugh B/C级)1年生存率可能骤降至30%-40%。若患者出现黄疸、凝血功能障碍或肝性脑病,提示肝功能严重衰竭,生存期显著缩短。

2. 并发症的致命威胁

自发性细菌性腹膜炎:感染性腹水可导致脓毒症,死亡率高达30%。

肝肾综合征:肾脏血流灌注不足引发急性肾衰竭,未及时干预者中位生存期仅数周。

食管胃底静脉曲张破裂出血:首次出血死亡率约20%,再出血风险高达60%。

3. 治疗依从性与规范化管理

规范治疗可将5年生存率提升至50%-60%。关键措施包括:

限钠饮食(每日食盐≤3g)以减少水钠潴留。

利尿剂联合应用:螺内酯与呋塞米联用可减少电解质紊乱,优于单药治疗。

白蛋白输注:纠正低蛋白血症,减少腹水复发,尤其适用于顽固性腹水患者。

病因控制:如乙肝/丙肝抗病毒治疗、戒酒等,可延缓疾病进展。

4. 特殊人群的预后差异

孕妇:肝硬化合并妊娠需警惕门脉高压加重,胎儿早产率高达66%。

老年患者:常合并心肺疾病,对利尿剂耐受性差,需个体化调整治疗方案。

三、生存期延长的突破性策略

1. 肝移植:从终末期到根治可能

肝移植是唯一能显著改善终末期患者预后的手段,术后5年生存率可达70%-80%。但手术适应证需严格评估,如MELD评分≥15分或Child-Pugh C级患者优先考虑。

2. 新型治疗技术的应用

经颈静脉肝内门体分流术(TIPS):降低门脉压力,对顽固性腹水有效率约60%-70%。

生物细胞治疗:通过干细胞修复肝组织,尚处于临床试验阶段,但初步数据显示可改善肝功能。

3. 中西医结合治疗的协同效应

中医在腹水管理中强调“肝脾肾同治”。例如:

气滞湿阻型:以柴胡疏肝散加减,配合玉米须、冬瓜皮利水。

脾肾阳虚型:济生肾气丸联合白蛋白输注,改善水肿与乏力。

临床案例显示,中药联合西医治疗可使部分患者腹水消退时间缩短30%。

四、患者行动指南:从生存到生活质量的提升

1. 日常监测与紧急预警

家庭记录:每日测量腹围、体重,记录尿量(目标>1500ml/日)。

紧急就医信号:意识模糊(肝性脑病)、呕血黑便(消化道出血)、持续高热(感染)。

2. 营养管理的科学实践

蛋白质摄入:每日1.2-1.5g/kg,以鱼肉、豆制品为主,肝性脑病时限制至0.5g/kg。

微量元素补充:锌缺乏可加重味觉障碍,建议每日补充锌制剂15mg。

3. 心理干预与社会支持

抑郁焦虑发生率高达40%,可通过正念训练、病友小组等方式缓解。研究显示,积极心态患者的生存期可延长20%。

五、未来展望:个体化医疗的曙光

随着基因检测技术的发展,肝硬化腹水的治疗正走向精准化。例如:

基因型指导的利尿剂选择:CYP2C9基因变异者需调整呋塞米剂量。

人工智能预后模型:整合肝功能、并发症等数据,动态预测生存期并优化治疗方案。

肝硬化腹水的生存期并非单一医学问题,而是生物学、心理学与社会因素交织的复杂命题。通过早期干预、规范治疗和全病程管理,患者完全可能实现从“生存时间”到“生活质量”的双重突破。正如一位经中西医结合治疗成功逆转肝硬化的患者所言:“疾病或许限制了生命的长度,但科学的应对能拓展它的宽度。”