肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae)是引起呼吸道感染的常见病原体,尤其在儿童和青少年中,其感染率可达10%-40%。近年来,随着耐药菌株的流行和疾病谱的变化,这一病原体引发的肺炎支原体肺炎(MPP)逐渐呈现出病程延长、并发症增多等特点。本文结合最新研究进展和临床实践,从症状识别、诊断策略到分层治疗进行全面解析,为公众提供科学应对指南。

1. 感染特点

肺炎支原体通过飞沫传播,潜伏期1-3周,感染者可能表现为持续性干咳、发热(38-39℃)、咽痛和乏力。部分儿童患者可能出现喘息或呼吸困难,成人则以咳嗽和低热为主。值得注意的是,约30%的感染者可能无症状,但仍具有传染性。

2. 耐药性挑战

我国肺炎支原体对大环内酯类抗生素(如阿奇霉素)的耐药率已超过90%,耐药机制主要与23S rRNA基因突变相关。耐药菌株感染者的发热时间可延长至7-10天,肺部炎症吸收缓慢,需要更复杂的治疗干预。

1. 临床诊断依据

2. 耐药性快速检测

新兴的分子诊断技术(如突变特异性PCR)可在2-3小时内检测耐药基因突变,指导精准用药。

1. 一线治疗

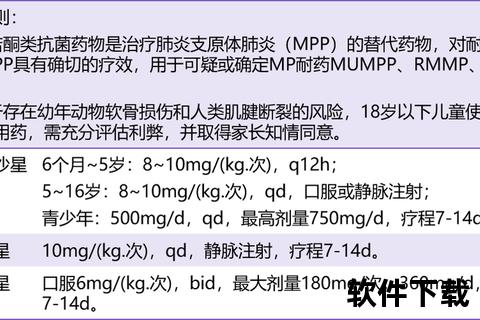

2. 耐药或重症处理

成人可选药物更广泛,包括:

妊娠期首选阿奇霉素(安全性B级),禁用喹诺酮类。中药辅助方案如桔梗散(含天门冬、贝母等)可缓解咳嗽,需在中医师指导下使用。

约2%的患者可能出现肺外并发症,需警惕以下表现:

出现上述症状需立即住院,采用静脉免疫球蛋白(IVIG)或血浆置换等治疗。

1. 阻断传播链

2. 增强免疫力

3. 家庭护理要点

出现以下情况应立即就诊:

1. 发热超过5天且无下降趋势

2. 呼吸频率增快(儿童>40次/分,成人>30次/分)

3. 指氧饱和度≤95%(家用脉搏血氧仪监测)

4. 精神萎靡或拒食

肺炎支原体感染的诊治已从单一抗生素治疗转向多维度管理。公众需警惕耐药性风险,避免自行滥用药物。医疗机构则需加强快速检测技术应用,通过病原学指导的精准治疗改善预后。未来,针对黏附蛋白P1的新型疫苗和噬菌体疗法可能成为突破方向。