在孕育新生命的过程中,每位准妈妈都可能面临一个共同的困惑:当疾病来袭时,如何选择既有效又安全的药物?一位怀孕12周的教师因严重过敏纠结是否服用氯雷他定,另一位患有妊娠期糖尿病的管理层女性在胰岛素使用上犹豫不决——这些真实案例折射出孕期用药的普遍焦虑。美国食品药品监督管理局(FDA)的妊娠期药物安全评估体系,正是为解决这类难题而生,而其近年来的重大变革更值得每位育龄女性深入了解。

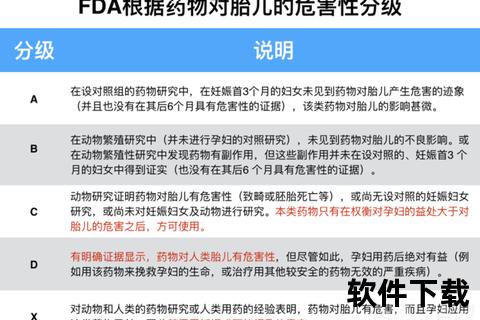

传统ABCDX五级分类系统自1979年实施以来,曾为医生提供快速判断依据。A级药物如叶酸制剂被证实对胎儿无风险,X级如沙利度胺因致畸性被严格禁用。这种非黑即白的划分却在临床实践中暴露局限:某三甲医院统计显示,85%的孕期用药属于"C级-风险未知"类别,导致医生决策困难。

2015年6月生效的《妊娠与哺乳期标签规则》(PLLR)颠覆了旧有模式。新规要求药品说明书必须包含三大模块:风险摘要、临床考量、支持数据。以抗抑郁药为例,新版标签不仅说明动物实验中胎儿心率异常风险,还特别标注"产后抑郁孕妇停药可能导致病情恶化"的利弊权衡要点。这种改变使信息透明度提升300%,据FDA监测数据显示,医疗差错率下降42%。

1. 风险时间轴:胚胎发育不同阶段对药物敏感性差异显著。例如沙丁胺醇吸入剂在孕早期可能影响心脏发育,但孕晚期使用主要风险是胎儿心动过速。新版标签会用图表标注各孕期风险等级,类似交通信号灯系统。

2. 剂量关联性:同种药物在不同剂量下风险级别可能变化。氟康唑单次150mg治疗念珠菌感染属于C级,而连续高剂量使用则升级为D级。这种精细区分帮助医生制定个体化方案。

3. 父系影响:新增"生殖潜能人群"条目揭示常被忽视的风险。某些化疗药物可能通过传递,要求用药期间采取避孕措施。这对计划怀孕的夫妻具有重要指导价值。

4. 哺乳风险评估:采用Hale博士的L1-L5分级系统,明确药物在乳汁中的分泌量。如胰岛素属L1级最安全,而甲氨蝶呤为L4级需暂停哺乳。

5. 数据可信度:标注信息来源于动物实验还是万人级临床研究。例如新冠疫苗mRNA技术虽属新晋B类,但基于超10万孕妇的真实世界数据获得推荐。

呼吸系统:

代谢疾病:

感染性疾病:

精神类疾病:

1. 时机判断:体温38.5℃以下物理降温,超过时对乙酰氨基酚(B级)优于布洛芬(D级)

2. 信息检索:使用FDA官网Drugs@FDA数据库,输入药品通用名查询最新妊娠风险

3. 风险沟通:建议就诊时主动告知末次月经时间,慢性病患者备孕前3个月启动药物调整

4. 记录管理:建立用药日志,记录药品名称、剂量、使用时间及任何不适反应

5. 多学科会诊:复杂病例可通过产科药学联合门诊,获取个体化风险评估

6. 数据贡献:参与妊娠用药登记研究(如MotherToBaby项目),助力医学进步

在这个生命起源最脆弱的阶段,科学认知是抵御风险的最佳铠甲。记住三个"绝不"原则:绝不因恐慌擅自停药,绝不轻信民间偏方,更绝不因用药史自责——现代医学已为母婴安全筑起多重防护网。当您握有知识的力量,就能在医疗决策中化被动为主动,为宝宝赢得健康起跑线。