服用消炎药期间,关于饮食的禁忌常常让患者陷入困惑:是否一口辣椒都不能碰?为什么服药后肠胃更敏感?如何平衡营养需求与用药安全?这些问题背后,隐藏着药物代谢与食物成分的复杂相互作用。科学调整饮食,不仅能提升药效,更能避免本可预防的健康风险。

1. 胃肠道刺激的双重叠加

多数消炎药(如布洛芬、阿司匹林)本身具有刺激胃黏膜的特性。辣椒中的辣椒素会激活TRPV1受体,促使胃酸分泌量增加30%-50%。这种双重刺激可能导致胃部灼痛、恶心呕吐,严重时诱发药物性胃炎。临床数据显示,合并食用辛辣食物的患者,药物相关消化道不良反应发生率提升2.3倍。

2. 药物吸收的动态干扰

辛辣成分加快胃排空速度,使原本需要4小时缓释的药物提前进入肠道。红霉素在pH>5的环境中降解率高达60%,当胃酸被大量食物中和时,药物尚未完全释放即被排入碱性肠道,生物利用度显著降低。动物实验显示,辣椒素可使某些抗生素的血药浓度峰值下降27%。

3. 炎症反应的矛盾激化

在治疗皮肤感染、术后恢复等场景中,辣椒素诱导的神经源性炎症可能扩大局部红肿范围。对于风湿性关节炎患者,辛辣饮食会使关节液中PGE2炎症因子水平回升,削弱抗炎药物效果。

1. 发酵制品的陷阱

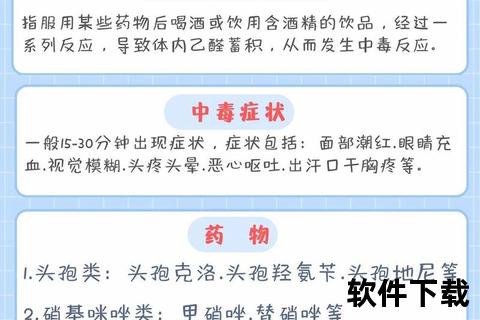

泡菜、豆豉等看似健康的发酵食品,其含有的酪胺成分与单胺氧化酶抑制剂类消炎药(如呋喃唑酮)结合后,可能引发致命性高血压危象。韩国曾报道因服用头孢期间食用辣白菜,导致双硫仑样反应的案例。

2. 乳制品的钙镁屏障

四环素类药物与牛奶中的钙离子结合后,形成不溶性螯合物,使药物吸收率从90%骤降至20%。酸奶中的活性菌群更可能被广谱抗生素无差别杀灭,造成肠道菌群二次紊乱。

3. 水果的酸碱博弈

柑橘类水果的柠檬酸会改变尿液pH值,使磺胺类药物结晶风险增加4倍。而香蕉、牛油果中的钾离子,在与保泰松等抗炎药同服时,可能引发心律失常。

1. 孕产妇的膳食警戒

妊娠期使用头孢类药物时,腊肉、香肠等亚硝酸盐含量高的食物可能加重肝代谢负担。哺乳期妇女需避免大蒜、洋葱等气味浓烈食物,其挥发性成分会改变乳汁味道,导致婴儿拒乳。

2. 慢性病患者的营养平衡

糖尿病患者服用甲硝唑期间,突然增加膳食纤维摄入可能延缓药物吸收,建议将燕麦、糙米等粗粮摄入时间与服药间隔2小时。高血压患者需警惕酱料中的隐形盐分,每日钠摄入应控制在2000mg以下。

3. 儿童的味觉保护策略

针对儿童抗拒苦味药物的特点,可用苹果泥(非果酸含量高的品种)包裹药片,避免使用巧克力或果汁送服。体温超过38.5℃时,暂停添加新的辅食种类。

1. 蛋白质的智慧选择

将猪肉、牛肉替换为鳕鱼、豆腐等低脂高蛋白食材,既能减少药物代谢负担,又可提供必需氨基酸。研究显示,ω-3脂肪酸能增强布洛芬的抗炎效果。

2. 调味品的功能替代

用香菇粉、海苔碎代替辣椒粉,既能提升鲜味又避免刺激。迷迭香、百里香等香草中的多酚物质,还具有辅助抗氧化的协同作用。

3. 烹饪方式的革命性调整

采用低温慢煮(60℃-80℃)处理食材,比爆炒减少90%的油脂使用。蒸南瓜、炖梨等软质食物,既能保护发炎的口腔黏膜,又可补充β-胡萝卜素。

当出现黑色柏油样便(可能提示消化道出血),或服药后出现皮肤麻刺感(神经毒性先兆),应立即停药就医。对于持续3天以上的食欲减退,建议进行肝功能检测。老年患者若出现意识模糊等中枢神经症状,需警惕药物透过血脑屏障引发的不良反应。

在药物与食物的博弈中,精确把控饮食细节相当于为治疗装上“增效器”。记住这条黄金准则:服药期间的每一口食物,都应该成为恢复健康的助力而非阻力。建立饮食用药日记,记录每天摄入的食材种类和身体反应,将帮助医患双方更快找到个性化解决方案。