理解中国新生儿数量变迁:四十年人口结构演变的深层逻辑

过去四十年,中国的人口结构如同一面镜子,映射出社会经济的巨变与个体命运的抉择。从“多子多福”的传统观念到“优生优育”的现代选择,从生育高峰到出生率“断崖式”下滑,每一个数字背后都是家庭、政策与社会力量的交织。本文将梳理近四十年的新生儿数量变化,解析人口结构演变的深层动因,并为公众提供应对人口挑战的实用视角。

1. 1980年代-2000年代:计划生育与人口控制

1980年代,中国进入严格的计划生育时代,政策导向下生育率逐步下降。数据显示,1998年亚洲金融危机后,新生儿数量首次跌破2000万,此后长期维持在1500万-1600万区间。这一阶段,政策主导的“少生优生”观念逐渐深入人心,但人口基数仍较大,劳动力红利成为经济发展的核心动力。

2. 2010年代:政策松绑与短暂反弹

2011年“双独二孩”政策启动,2013年“单独二孩”实施,2016年全面放开二孩。政策调整带来短暂生育高峰:2016年新生儿数量跃升至1786万,但随后迅速回落。这表明,生育意愿的释放受限于现实压力,政策刺激效果难以持久。

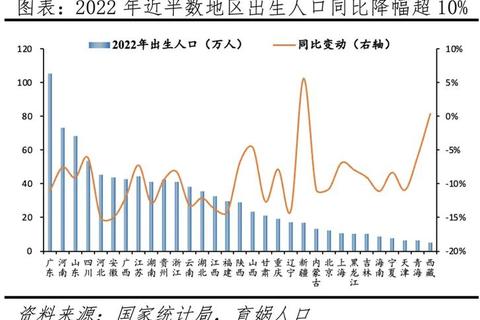

3. 2020年代:出生率持续探底与社会焦虑

2023年新生儿数量降至902万,2024年预计不足900万,出生率跌至全球最低水平。经济压力(如房价、教育成本)、女性职业发展困境、育儿时间成本高昂,共同导致年轻人“生不起”“不敢生”。

1. 年龄结构失衡:老龄化社会加速到来

2021年数据显示,65岁及以上人口占比14.2%,预计2035年进入重度老龄化阶段。新生儿减少与寿命延长叠加,养老负担加重,社会保障体系面临考验。

2. 性别比例与城乡差异

2021年总人口性别比为104.88(女性为100),城乡人口占比为64.72%:35.28%。城市化进程中,农村人口外流加剧“空心化”,而城市高昂的育儿成本进一步抑制生育。

3. 劳动力市场冲击

16-59岁劳动年龄人口占比从2015年的67.2%降至2021年的62.5%。未来劳动力短缺可能推高用工成本,影响经济增长潜力。

1. 政策层面的调整方向

2. 社会支持体系的构建

3. 个体决策的理性建议

尽管新生儿减少带来挑战,但也蕴含转型机遇。例如,教育资源紧张可能缓解,小班制教学有望普及;劳动力短缺倒逼产业升级,推动自动化与人工智能发展。公众需以积极心态应对变化:个人可聚焦职业竞争力提升,家庭可优化资产配置,社会则需探索“人口质量红利”新路径。

人口问题既是家事,也是国事。面对新生儿数量下降与老龄化加剧,政策需“疏堵结合”,社会需包容多元选择,个人则需在理性规划中寻找平衡。唯有多方协同,才能实现人口与社会的可持续发展。

(全文完)

引用说明:本文数据及分析整合自国家统计局、政策效果评估、社会压力分析及长期趋势研究,力求客观反映人口结构变迁的全貌。