母乳是婴儿最理想的食物,但在无法实现母乳喂养时,科学掌握奶粉喂养量是保障新生儿健康发育的关键。新生儿胃容量极小,消化系统尚未成熟,喂养过量易导致吐奶、腹胀甚至代谢负担,喂养不足则可能影响生长发育。如何在这两者间找到平衡?本文将结合医学指南与喂养实践,为家长提供一份清晰的奶粉喂养参考方案。

新生儿的胃容量在出生第1天仅有5-7毫升(如樱桃大小),1周后增至30-60毫升(如核桃大小),1个月后可达80-150毫升。这种生理特点决定了新生儿需要少量多餐的喂养模式。

常见误区:

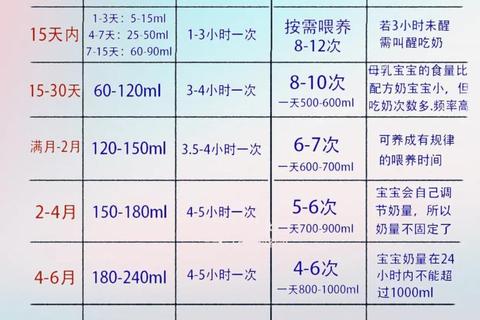

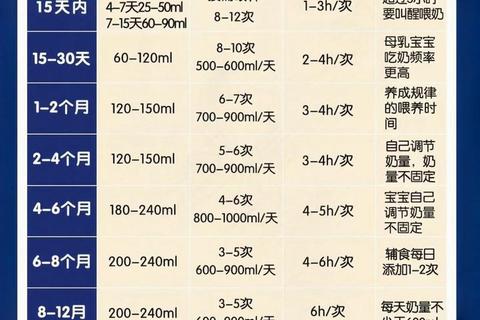

以下数据综合《中国婴幼儿喂养指南(2022)》、WHO建议及临床实践:

| 月龄 | 单次奶量(毫升) | 每日次数 | 注意事项 |

|-||-||

| 出生-1周 | 10-30 | 8-12次 | 按需喂养,每次增加5-10毫升,避免强喂 |

| 1周-1个月 | 60-90 | 7-8次 | 间隔2-3小时,观察吞咽节奏 |

| 1-2个月 | 90-120 | 6-7次 | 胃排空时间延长至3小时,避免睡前过量 |

| 3-4个月 | 120-180 | 5-6次 | 单次奶量不超过200毫升,防止肠道负担 |

| 5-6个月 | 180-240 | 4-5次 | 可引入辅食,奶粉作为主要营养来源 |

| 7-12个月 | 200-240 | 3-4次 | 辅食多样化后,奶粉量可逐渐减少 |

特殊调整原则:

1. 识别饥饿与饱腹信号

案例:若宝宝吃奶后频繁吐奶或排便稀溏,可能提示喂养过量,需减少单次量并增加频率。

2. 冲泡与喂养操作规范

3. 喂养记录与动态调整

建议制作喂养日记,记录时间、奶量、大小便情况。例如:

1. 吐奶频繁:

2. 厌奶期(4-6个月常见):

3. 夜奶依赖:

1. 拒绝“攀比喂养”:同龄婴儿奶量差异可达20%,只要生长曲线在正常范围内(3%-97%区间)即无需焦虑。

2. 定期体检:1岁前至少完成5次儿保检查,重点评估头围、身高、体重比例。

3. 心理支持:喂养困难可能引发母亲焦虑,可通过母婴社群或专业咨询获得帮助。

科学喂养的本质是尊重婴儿的个体差异。与其纠结于刻板的“标准值”,不如通过观察、记录与医生的协作,找到最适合宝宝的喂养节奏。记住,喂养不仅是营养供给,更是亲子情感联结的重要时刻——在奶香氤氲中,愿每个家庭都能找到属于自己的温暖平衡。