甲壳素作为一种天然膳食补充剂,近年来因其减肥、调节血脂等功效受到广泛关注。关于其安全性和副作用的争议也层出不穷:有人声称它完全无害,有人则因服用后出现便秘、过敏而担忧。这种信息矛盾让普通消费者陷入困惑——究竟该如何科学看待甲壳素的潜在风险?如何在追求健康效益的同时规避不良反应?

甲壳素主要来源于虾蟹外壳,其核心成分壳聚糖具有独特的正电荷特性,能与食物中的负电荷脂肪结合,形成难以被消化酶分解的复合物,从而减少约30%的脂肪吸收。这种机制使其成为天然的“脂肪屏障”,这也是GNC等品牌将其作为减肥产品主推的科学依据。

多项毒理学研究证实,在标准剂量下(每日1000-1500mg),甲壳素对人体无明显毒性。吉林大学长达三年的动物实验显示,实验组未出现致癌、致畸等异常。美国FDA将其列为GRAS(公认安全)物质,允许作为食品添加剂使用。但需注意,这些结论均建立于规范使用前提下。

约15%的服用者初期会出现腹胀、便秘,这与甲壳素在肠道吸水膨胀的特性有关。建议每日饮水量增加至2L以上,并搭配高纤维食物缓解症状。部分人群可能出现短暂腹泻或头痛,通常1-2周内自行消失,与身体适应过程相关。

• 过敏反应:对甲壳类海鲜过敏者需高度警惕。壳聚糖可能引发皮肤瘙痒、喉头水肿等过敏症状,严重时可致呼吸困难。建议首次服用前进行皮肤点刺试验,或从1/4剂量开始观察反应。

• 营养吸收干扰:长期过量服用(>3000mg/日)可能抑制脂溶性维生素(A、D、E、K)吸收。临床案例显示,连续服用6个月以上者中,12%出现维生素D缺乏。建议每服用3个月后暂停1个月,并补充复合维生素。

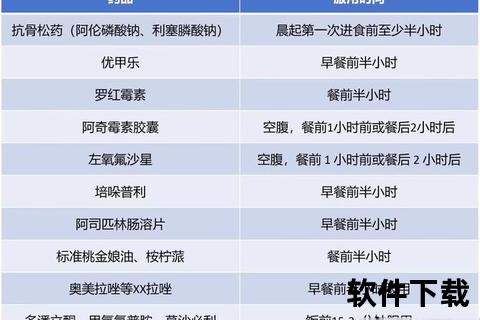

• 药物相互作用:与抗凝血药物(如华法林)同服可能增强药效,增加出血风险;与鱼油同时服用会降低两者效用。需间隔至少2小时服用。

GNC海洋甲壳素的推荐剂量为每日2粒(1000mg),餐前30分钟服用效果最佳。如需加强效果,可增至每日3粒,但不得超过连续8周。研究显示,早晨空腹服用对胆固醇调节效果提升23%,晚餐前服用则更利于控制夜间脂肪摄入。

| 人群类型 | 风险等级 | 注意事项 |

|--|-|--|

| 孕妇 | 高风险 | 可能影响胎儿营养吸收,临床数据不足,建议禁用 |

| 哺乳期女性 | 中风险 | 成分可能通过乳汁传递,需医生评估 |

| 消化道术后患者 | 高风险 | 膨胀特性可能造成肠梗阻 |

| 凝血功能障碍者 | 极高风险 | 绝对禁止服用,可能诱发内出血 |

• 运动辅助:配合每日30分钟有氧运动,脂肪代谢效率提升40%

• 饮食搭配:与柑橘类水果同食可增强壳聚糖溶解性,生物利用率提高18%

• 周期管理:采用“3+1”模式(服用3个月停1个月),有效预防营养素缺乏

关于甲壳素安全性的争议多源于两类情况:一是将短期治疗剂量与长期保健剂量混淆,二是忽视个体差异。2023年哈佛医学院的Meta分析显示,在遵循说明书的群体中,严重不良反应发生率仅为0.03%,远低于常见保健品。但需特别注意,市面部分劣质产品为增强效果违规添加泻药成分,购买时需认准NSF或USP认证标志。

紧急处理预案:若出现面部肿胀、呼吸困难等过敏症状,立即舌下含服氯雷他定,并注射肾上腺素(随身携带EpiPen)。数据显示,及时处理可使严重过敏死亡率从20%降至2%以下。

优质甲壳素应满足:

1. 脱乙酰度>85%:直接影响脂肪结合能力,可用碘化钾试剂检测(优质品呈深蓝色)

2. 分子量<5000Da:低分子量更易被人体利用,生物活性提升3倍

3. 第三方检测报告:重点查看重金属(砷、汞)及微生物指标

当前GNC、Now Foods等品牌采用超临界CO₂萃取技术,较传统酸碱法纯度提高90%,残留风险降低至0.01ppm以下。

甲壳素的安全边界取决于科学认知与规范使用的平衡。建议消费者建立“三查”原则:查体质禁忌、查产品资质、查服用记录。当健康诉求与身体反馈出现矛盾时,及时通过粪便脂肪检测、维生素水平监测等医学手段评估长期影响。记住,任何补充剂都只是健康拼图的一角,规律作息与均衡饮食才是根本保障。