体检报告中“总胆红素偏高”的提示常让人心生忐忑,但这一指标背后既有生理性波动,也可能暗藏疾病风险。作为肝功能与血液健康的重要“晴雨表”,理解其意义、掌握应对策略,是守护健康的必修课。

一、总胆红素:从代谢到临床意义的全解析

总胆红素由直接胆红素(结合型)和间接胆红素(未结合型)组成,是红细胞分解后的代谢产物。正常成人总胆红素范围为 3.4-20.5μmol/L,超出此范围即为升高。其代谢过程需经历红细胞破坏、肝脏处理及胆汁排泄三阶段,任一环节异常均可导致数值异常。

二、总胆红素升高的三大主因与健康警示

1. 肝脏疾病:代谢链的“核心故障”

肝脏是胆红素代谢的核心器官。若肝细胞受损(如病毒性肝炎、酒精性肝病、肝硬化),间接胆红素无法有效转化为直接胆红素,或胆汁排泄受阻,均会导致总胆红素升高。

典型表现:黄疸(皮肤、眼白发黄)、尿液深黄、乏力、食欲减退。

危险信号:若合并转氨酶显著升高,提示急性肝炎或肝衰竭风险。

2. 溶血性疾病:红细胞的“过度消耗”

溶血性贫血、输血反应或遗传性疾病(如地中海贫血)可导致红细胞大量破坏,间接胆红素生成远超肝脏处理能力,引发溶血性黄疸。

典型表现:面色苍白、心悸、尿液呈酱油色。

特殊人群:新生儿溶血性黄疸需警惕胆红素脑病风险。

3. 胆道梗阻:排泄通道的“交通堵塞”

胆结石、胆管肿瘤或癌压迫胆道时,直接胆红素逆流入血,引发梗阻性黄疸。

典型表现:皮肤瘙痒、灰白色粪便、右上腹疼痛。

紧急情况:若总胆红素>210μmol/L,需警惕肝衰竭或高胆红素脑病。

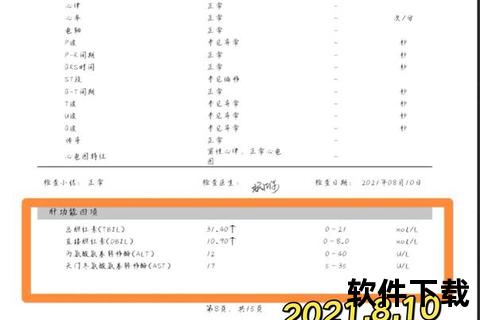

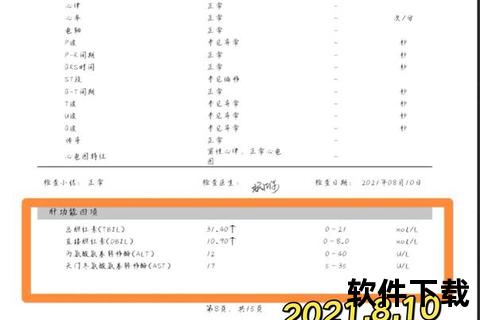

三、诊断与分类:如何解读化验单?

临床通过分析直接与间接胆红素比例,初步锁定病因:

间接胆红素为主(>80%):提示溶血性疾病或遗传性代谢障碍。

直接胆红素为主(>30%):常见于胆道梗阻或胆汁淤积。

两者均升高:多为肝细胞损伤(如肝炎、肝硬化)。

辅助检查:肝功能、血常规、腹部超声、CT/MRI可进一步明确病因。

四、治疗策略:从生活干预到医疗手段

1. 生理性升高的自我管理

轻度升高(≤正常值2倍)可能由饮酒、疲劳或妊娠期激素变化引起,调整措施包括:

饮食:低脂高纤维,多摄入维生素C(柑橘类、绿叶菜)及优质蛋白(鱼、豆制品)。

生活方式:戒酒、避免熬夜,适度运动促进代谢。

监测:每1-2周复查肝功能,观察趋势。

2. 病理性升高的医疗干预

肝病治疗:抗病物(乙肝/丙肝)、保肝药(水飞蓟素)及人工肝支持。

溶贫处理:糖皮质激素、免疫抑制剂或输血治疗。

胆道梗阻:手术取石、ERCP支架置入或PTCD引流。

五、特殊人群的注意事项

孕妇

妊娠期总胆红素轻度升高多为生理性,但需排除妊娠期肝内胆汁淤积症(ICP)或急性脂肪肝,后者可引发早产风险。建议:

定期监测胆汁酸及胎儿监护。

避免高脂饮食,必要时口服熊去氧胆酸。

新生儿

生理性黄疸(出生后2-3天出现,7-10天消退)无需治疗;若胆红素>257μmol/L或持续不退,需光疗甚至换血。

老年人

胆道肿瘤风险增高,若总胆红素进行性上升伴消瘦,需排查胰头癌或胆管癌。

六、预防:从饮食到定期筛查

饮食建议:控制红肉摄入,增加燕麦、木耳等膳食纤维;避免辛辣刺激食物。

高危人群筛查:慢性肝病患者、胆石症患者每6个月复查肝功能及腹部超声。

紧急就医指征:出现皮肤黄染、腹痛、尿色加深或意识模糊,需立即就诊。

总胆红素升高并非洪水猛兽,但忽视其潜在病因可能延误治疗。通过科学解读、分层管理与针对性干预,多数患者可有效控制病情。记住:定期体检、早期发现、专业诊疗,是守护肝胆健康的三重防线。