克拉霉素作为大环内酯类抗生素的代表药物,自20世纪90年代应用于临床以来,凭借其广谱抗菌特性和独特的药理作用,在感染性疾病治疗中占据重要地位。本文将从作用机制、临床应用场景、用药注意事项三大维度展开分析,帮助公众科学认识这一药物。

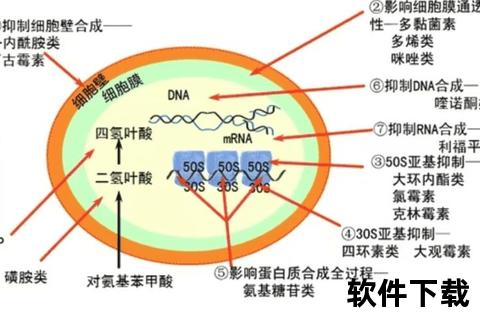

克拉霉素通过不可逆结合细菌核糖体50S亚基,阻断蛋白质合成中的转肽位移过程,从而抑制细菌生长。其对革兰阳性菌(如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌)、革兰阴性菌(如流感嗜血杆菌)、非典型病原体(支原体、衣原体)及部分厌氧菌均显示活性。值得注意的是,其对幽门螺杆菌的清除作用使其成为根除治疗方案的核心药物。

除了直接抗菌效应,克拉霉素还表现出显著的抗炎特性。研究发现,它能抑制IL-6、IL-8等促炎因子释放,减少中性粒细胞浸润,并调节Th1/Th2免疫平衡。这种双重作用机制使其在慢性气道炎症性疾病(如支气管扩张症)中具有独特价值。

• 适应症:急性咽炎、鼻窦炎、社区获得性肺炎

• 用药优势:组织渗透性强,肺组织浓度可达血药浓度5倍以上

• 剂量方案:成人常规剂量250mg每日2次,重症感染可增至500mg

对脓疱病、蜂窝织炎等常见感染,克拉霉素可通过抑制细菌外毒素生成及生物膜形成发挥作用。研究表明其治疗疖疮的痊愈率达87%。

• 非淋球菌性尿道炎:针对沙眼衣原体有效率超80%

• 前列腺炎:联合用药方案可显著改善症状

在军团菌肺炎、鸟型分枝杆菌复合体感染等特殊场景中,克拉霉素常作为联合用药的基础。例如针对HIV患者的鸟分枝杆菌预防治疗,需长期低剂量使用。

约5%患者可能出现胃肠道反应(恶心、腹泻),建议与食物同服减轻刺激。罕见但需警惕的情况包括:

• 肝功能异常:用药期间需监测转氨酶

• QT间期延长:避免与西沙必利等心脏毒性药物联用

• 耐药性问题:幽门螺杆菌治疗失败案例中,23S rRNA基因突变导致的耐药占比超50%

• 儿童:按体重精确计算剂量,8-11kg患儿每日125mg分次服用

• 孕妇:动物实验显示胚胎毒性,妊娠期需严格评估风险收益比

• 肝肾功能不全:严重肝功能损害者剂量需减半,肌酐清除率<30ml/min时调整给药间隔

克拉霉素经CYP3A4代谢,与以下药物联用需特别注意:

| 相互作用药物 | 风险类型 | 处理建议 |

|||-|

| 他汀类(阿托伐他汀) | 横纹肌溶解风险↑ | 选择普伐他汀替代 |

| 华法林 | 出血风险↑ | 加强INR监测 |

| | 中毒风险↑ | 剂量减少25%-50% |

1. 症状识别:持续发热(>3天)、咳脓痰、皮肤红肿热痛等感染征象提示需就医评估

2. 疗程管理:即使症状缓解仍需完成7-14天疗程,防止耐药菌产生

3. 耐药预防:避免自行购买使用,社区医疗机构应定期更新区域耐药监测数据

4. 特殊场景处理:服用期间若出现心悸、黄疸或严重腹泻,需立即停药并就医

随着新型缓释制剂的发展,克拉霉素的血药浓度稳定性显著提升,但合理用药始终是疗效与安全的核心保障。公众需建立"精准用药、全程管理"的理念,在医生指导下实现个体化治疗。