肺是人体的“生命引擎”,负责将氧气输送到全身,同时排出代谢产生的二氧化碳。许多慢性呼吸系统疾病(如慢阻肺病、哮喘)在早期并无明显症状,当患者因气短、咳嗽就医时,肺功能可能已严重受损。如何在家初步评估肺功能,及时发现潜在问题?本文将围绕憋气时长这一简易自测方法,结合科学数据与实用建议,解析其与健康的关系,并为不同人群提供针对性指导。

一、憋气测试的科学依据与健康标准

1. 憋气测试的原理

憋气时长反映的是人体对缺氧的耐受能力,与肺活量、呼吸肌力量及心肺协调性密切相关。健康成年人在深吸气后,肺部储存的氧气可支持30秒以上的屏息,而肺功能受损者可能因氧气交换效率下降而难以维持。

2. 正常憋气时长的参考范围

健康成年人:30秒以上为良好,20-30秒需关注,低于20秒建议就医。

儿童及青少年:因肺容积较小,憋气时间通常为15-25秒,需结合年龄和发育阶段评估。

运动员或长期锻炼者:可达1分钟以上,但过度追求可能引发脑缺氧风险。

3. 憋气测试的局限性

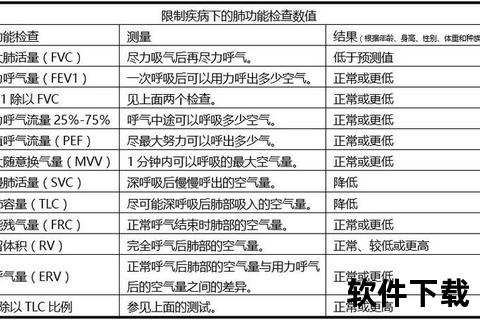

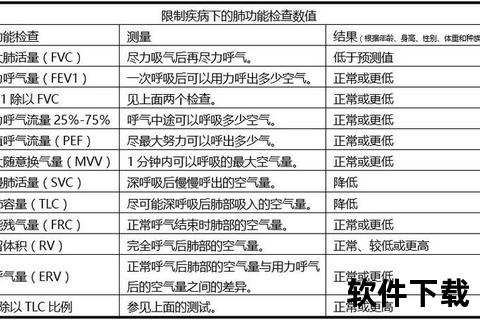

憋气时长仅能粗略反映肺功能,无法替代专业肺功能检查(如肺活量、一秒率等指标)。例如,慢阻肺病早期可能仅表现为小气道阻塞,但憋气测试仍可能“正常”。

二、居家肺功能自测的多元方法

除了憋气测试,还可通过以下方法综合评估肺功能:

1. 爬楼梯法

以正常速度连续爬3层楼,若中途无需休息且无胸闷气促,提示肺功能良好;若需停顿或速度显著下降,可能提示功能减退。

2. 吹气试验

吹蜡烛:距离15-20厘米处吹灭蜡烛,若需靠近至15厘米以内,可能提示呼气力量不足。

吹纸张:同距离下,健康人可将A4纸吹偏40-45度。

3. 呼吸频率监测

静息状态下,成人呼吸频率为12-20次/分钟。若持续超过25次/分钟,可能提示代偿性呼吸加快。

4. 6分钟步行试验

在平坦地面快速步行6分钟,记录距离。健康成人可完成400-700米,低于300米需警惕心肺功能异常。

三、异常结果的病因分析与应对

1. 常见病因

慢性阻塞性肺病(慢阻肺):早期无症状,憋气时间逐渐缩短。

哮喘:呼气困难可能导致吹气试验异常。

肺部感染或纤维化:影响氧气交换,表现为静息呼吸急促。

2. 高危人群的特殊注意事项

吸烟者:即使憋气时间正常,也应每年进行专业肺功能检查。

孕妇:妊娠中晚期肺容积减少,憋气测试可能偏差,建议以呼吸频率监测为主。

老年人:肺弹性下降,自测阈值可适当放宽,但持续气短需就医。

3. 何时需要就医?

憋气时间持续低于20秒,伴咳嗽、咳痰超过3周。

爬楼梯或日常活动后出现明显气促、胸痛。

静息呼吸频率持续>25次/分钟。

四、肺功能维护的实用策略

1. 呼吸训练

腹式呼吸:吸气时鼓腹,呼气时缩腹,每天10分钟,增强膈肌力量。

缩唇呼吸:用鼻吸气,缩唇缓慢呼气,延长呼气时间,改善小气道功能。

2. 有氧运动

游泳、慢跑、太极拳等可提升心肺耐力。研究表明,每周150分钟中等强度运动可使肺活量提升5%-10%。

3. 环境与生活习惯

避免吸烟及二手烟,使用油烟机减少厨房污染。

冬季注意保暖,寒冷空气可能诱发气道痉挛。

4. 营养支持

增加富含抗氧化剂的食物(如深色蔬菜、坚果),减轻肺部氧化损伤。

五、特殊人群的个性化建议

儿童:避免过早进行憋气测试,可通过吹泡泡游戏锻炼肺活量。

慢阻肺患者:居家使用便携式肺功能仪监测,结合医生制定的康复计划。

术后患者:术后1周内避免憋气测试,以免增加胸腔压力。

肺功能自测是健康管理的第一道防线,但需理性看待其结果。憋气测试、爬楼梯法等简易方法可作为日常监测工具,但确诊仍需依赖专业检查(如肺活量、弥散功能检测)。若自测发现异常,应及时就医,早期干预可显著延缓疾病进展。正如《中国常规肺功能检查基层指南》所强调:“肺功能是呼吸健康的‘晴雨表’,关注它,就是关爱生命本身。”

参考资料:中华医学会肺功能指南、国家呼吸医学中心建议、临床肺功能检测研究。