新生儿脐带是出生后第一个需要精心护理的“生命通道”,但稍有不慎就可能引发炎症。数据显示,30%以上的新生儿因护理不当出现脐带感染,轻则红肿渗液,重则可能引发败血症等严重并发症。对新手父母而言,掌握科学的护理方法,是守护宝宝健康的第一道防线。

一、识别脐炎:从细微变化到危险信号

1. 早期症状:容易被忽视的警示

红肿与渗出:脐带根部或周围皮肤发红,伴透明或黄白色分泌物,触感潮湿(图例:正常脐带干燥无渗出,感染脐带呈环状红肿)。

异味与黏稠物:轻微腐臭味,分泌物可能呈脓性,擦拭后短时间内再次出现。

2. 进展性症状:需紧急就医的“红灯”

局部扩散:红肿范围扩大至腹部,形成硬结或脓肿,触痛明显。

全身反应:发热(体温>38℃)、拒奶、嗜睡或异常哭闹,提示感染可能已进入血液。

3. 特殊表现:慢性感染与并发症

肉芽肿:脐部出现樱桃红色突起,持续渗液,可能伴随少量出血。

脐疝合并感染:脐部膨出肿块,表面皮肤发烫,按压疼痛。

二、感染根源:为何脐带会成为“突破口”?

1. 三大感染途径

断脐操作污染:非无菌剪断或结扎工具携带细菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)。

日常护理疏漏:尿布摩擦、未彻底消毒、洗澡水渗入残留水分。

环境因素:潮湿闷热气候、家庭成员手部清洁不足。

2. 高危人群与诱因

早产儿(免疫系统薄弱)、夏季出生婴儿(汗液积聚)、使用传统“脐带粉”(含滑石粉堵塞毛孔)的宝宝感染风险更高。

三、家庭护理:三步科学处理法

1. 紧急处理流程(图例:消毒步骤分解)

步骤一:洗净双手,用75%医用酒精浸湿棉签,从脐窝中心向外螺旋消毒,重复2次,确保深入皱褶处。

步骤二:换用95%酒精棉签同法擦拭,加速干燥。切忌使用紫药水(掩盖感染征象)或护肤品(阻碍透气)。

2. 日常防护要点

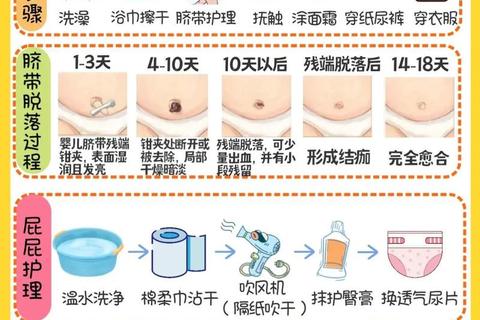

衣物选择:穿纯棉连体衣,避免松紧带压迫脐部;尿布前端反折至脐下2cm,防止摩擦污染。

环境管理:室温保持24-26℃,湿度40%-60%,减少汗液刺激。

3. 禁忌行为清单

❌强行撕扯未脱落脐带

❌使用民间偏方(如茶叶、草药敷贴)

❌用普通纸巾擦拭分泌物

四、医疗干预:何时需专业治疗?

1. 门诊处理方案

局部用药:过氧化氢冲洗后涂抹莫匹罗星软膏,每日2次。

物理治疗:紫外线照射促进愈合,适用于慢性肉芽肿。

2. 住院指征与治疗

静脉抗生素:头孢类联合抗厌氧菌药物,疗程7-14天。

手术干预:脓肿切开引流、肉芽肿电灼或切除。

3. 复诊监测指标

治疗后48小时体温变化、红肿消退速度、喂养状态恢复情况。

五、预防策略:从出生到愈合的全周期管理

1. 医院标准化护理

延迟脐带结扎(DCC):促进胎盘血液回流,增强免疫力。

无菌断脐包的使用:含氯己定的敷料可降低60%感染率。

2. 家庭预防四原则

干燥优先:每次消毒后暴露10分钟再穿衣。

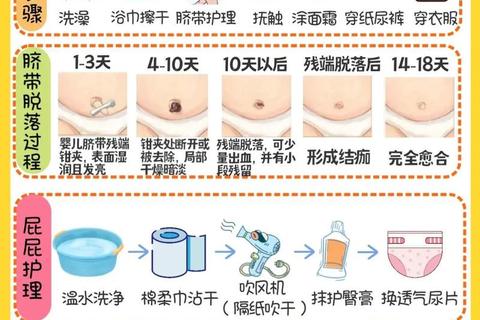

分阶段护理:

未脱落期:每日消毒2次,用防水贴隔离洗澡水。

脱落后:持续观察1周,少量渗血用无菌纱布轻压。

3. 特殊场景应对

男宝宝排尿后立即检查脐部,女宝宝注意会阴分泌物污染风险。

外出时备独立消毒包(酒精棉片+无菌纱布)。

警惕“小问题”背后的健康危机

新生儿脐炎看似局限,却可能因延误治疗导致全身感染。家长需牢记“观察-消毒-就医”的三步法则:每日花1分钟检查脐部,发现异常72小时内处理可降低90%并发症风险。记住,专业医疗支持永远比自行用药更安全——当脐周红肿超过1cm或渗液持续3天未改善,请立即就医。