抗生素是治疗细菌感染的重要武器,但面对复杂的药物名称和种类,普通患者常常感到困惑:阿莫西林和阿莫西林克拉维酸钾有什么区别?为什么医生有时开一种药,有时又开另一种?本文将深入解析这两种药物的科学原理、适用场景及使用禁忌,帮助您理解治疗背后的逻辑。

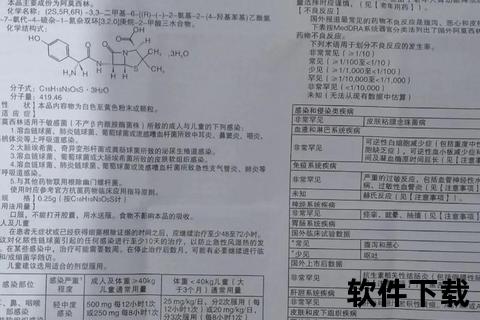

阿莫西林属于青霉素类抗生素,通过破坏细菌细胞壁的合成来杀灭细菌,对链球菌、肺炎球菌等革兰阳性菌及部分革兰阴性菌有效。许多细菌会产生一种名为“β-内酰胺酶”的酶,能水解阿莫西林的β-内酰胺环结构,使其失效。

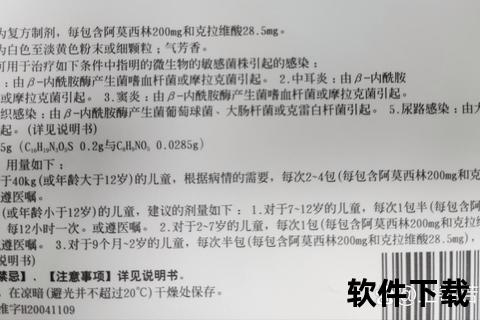

克拉维酸钾本身抗菌活性极弱,但它是β-内酰胺酶的“克星”。它能与这类酶结合并使其永久失活,从而保护阿莫西林不被破坏。两者的联合制剂——阿莫西林克拉维酸钾,可将阿莫西林的抗菌活性提高60倍,覆盖包括耐药菌在内的更广泛致病菌。

关键机制对比

| 药物成分 | 作用机制 | 抗菌范围 |

||||

| 阿莫西林 | 破坏细菌细胞壁 | 敏感菌感染 |

| 克拉维酸钾 | 抑制β-内酰胺酶活性 | 无直接杀菌作用 |

| 联合制剂 | 协同作用,克服耐药性 | 耐药菌及混合感染 |

1. 阿莫西林的“单兵作战”场景

单纯由敏感菌引起的轻中度感染,如无并发症的尿路感染、非耐药链球菌导致的咽炎等,单独使用阿莫西林即可有效控制。其优势在于副作用较少,且成本较低。

2. 联合用药的“强强联手”场景

当感染涉及产β-内酰胺酶的耐药菌或混合病原体时,阿莫西林克拉维酸钾更具优势:

典型案例对比

1. 儿童用药

2. 孕妇与哺乳期女性

3. 老年患者

误区1:“两种药效果差不多,可以自行替换”

阿莫西林克拉维酸钾的配比有2:1、4:1、7:1等多种规格。错误替换可能导致克拉维酸过量(引发腹泻)或不足(治疗失败)。例如,将4:1片剂(500mg+125mg)误用为2:1片剂(250mg+125mg),会导致克拉维酸剂量翻倍。

误区2:“症状消失就停药”

过早停药易诱导耐药性。例如,治疗细菌性鼻窦炎需持续用药10-14天,即使症状在3天内缓解。

风险警示

1. 就医前的自我评估

2. 用药期间的注意事项

3. 储存与处理

抗生素的合理使用关乎个人健康和公共卫生安全。理解阿莫西林与阿莫西林克拉维酸钾的区别,不仅能帮助患者配合治疗,更能减少耐药菌的滋生。记住:精准用药是对抗感染的关键,盲目“升级”或“降级”用药都可能带来风险。当您拿起药盒时,不妨多问一句:“这药适合我的病情吗?”